[art_2] Brasilien: Caetano Veloso zum 70. (Teil 3)

Ergrautes Chamäleon, ewig junger Romantiker

Weltmusiker, Brasiliens bedeutendster Komponist, Erneuerer der Música Popular Brasileira, begnadeter Wortjongleur, der "Alchimist, der die Musik der Welt amalgamiert" (Jorge Mautner) – über Caetano Veloso hört man viele Meinungen. Und Theorien, die ihn erklären wollen. Ein "Chamäleon", das leicht und nahtlos zwischen den Stilen wandelt. Wirklich zu fassen, auf einen Nenner, bekommt man ihn nie. Vielleicht ist er auch einfach nur ein hoffnungsloser Romantiker, auf der Suche nach der universell spürbaren Verlorenheit des Menschseins. Aber auch das ist nur eine Theorie.

A tristeza é senhora

Desde que o samba é samba é assim

Rio de Janeiro, Mitte Juni 2012. Caetano Veloso tritt vor kleinem Publikum auf. Ein schwarzer Klappstuhl aus Metall, Akustikgitarre, mehr braucht er heute nicht. Ein wenig füllig wirkt er, verglichen mit dem skeletthaften Caetano der 70er Jahre; die einst ungezügelte schwarze Haarpracht ausgedünnt und ergraut. Dazu runde Brillengläser und eine leichte Hüftsteife. "Lindo" rufen einige Damen, selbst in den 60ern und rund um die Hüften etwas vollschlank. Caetano dankt es mit seinem typischen Lächeln, die Oberlippe weit hochgezogen und die Stirn in Falten gelegt. Ein in die Jahre gekommener Schelm, ewig kokettierend.

Ist es vielleicht Schüchternheit? Wer ihn in seinem Heimatort Santo Amaro da Purificação in Begleitung seiner über hundertjährigen Mutter Dona Canô trifft, einer nahezu mythische Autorität in Bahia, erlebt einen stets jugendlich zurückhaltenden Sohn. Das mag allerdings auch am strengen Matriarchat liegen, das bis heute im Recôncavo Baiano herrscht. Starke Frauen, zurückhaltende Männer. Caetanos Kindheitserinnerungen kreisen um die Frauen der Familie, um Schwester Maria Bethânia, die er im Auftrag des Vaters früh in die Landeshauptstadt Salvador und später nach Rio begleitete, wo sie ihre großartige Karriere als Sängerin startete.

Der Aufbruch aus der Kleinstadt Santo Amaro ist bis heute ein prägendes Ereignis für Caetano, der Sprung aus dem Nest. Die Stadt war stets eine kulturelle Oase, Heimat des "Samba de Roda", des ursprünglichen Samba. Brasiliens erste Schallplatte überhaupt wurde hier aufgenommen. Mit der Muttermilch saugte Caetano die Klassiker der 40er in sich auf, und in der Eckkneipe hörte er zum ersten Mal João Gilbertos "Chega de Saudade", den ersten Bossa Nova. "Ein Statement der Schönheit", erinnerte er sich später. Und im Dorfkino, "Cine Teatro Subaé", verliebte er sich in das europäische Kino, allen voran die Filme von Federico Fellini. Die Welt hat viel zu bieten und Caetano ist neugierig. Irgendwann wurde Santo Amaro zu klein, der Weggang eine künstlerische Notwendigkeit, die bei Caetano eine lebenslange Sehnsucht hinterließ.

O samba é o pai do prazer

O samba é o filho da dor

O grande poder transformador

In Salvador und Rio wächst er zu einem respektierten Bossa-Komponisten heran. Bossa Nova bedeutet Leidenschaft, braucht Leiden, die "Saudade", so etwas wie Sehnsucht. Und Caetano lächelt schon damals zu den traurig-schönen Liedern. Samba und Bossa sind seine Basis; hierauf will er Neues errichten. Mit Gilberto Gil, "dem Bruder, den das Leben mir gab", begründet er den "Tropicalismo", eine Fusion aus Samba, Bossa, Rock, Pop und komödienhaftem Bühnentheater. "Wir wollten beweisen, dass wir nicht bloß Provinzeier waren", erklärte Caetano später. Die Reaktion der Kritiker/innen ist ähnlich der zu Bob Dylans Übergang vom Folk zur elektrischen Gitarre, inklusive Pfiffe des Publikums und Anfeindungen der Presse. "É probido proibir", ruft Caetano zurück, alles muss erlaubt sein. Die Militärs sehen das nicht so, nehmen Caetano und Gil in Haft und schicken sie ins Exil.

Und diese Verbannung trifft Caetano viel härter als der freiwillige Abschied aus Santo Amaro. Als ob Brasilien selbst ihn verstoßen habe. "Tief traurig und deprimiert" habe er ihn in London erlebt, erzählt Jorge Mautner, treuer Weggefährte seit dem englischen Exil, der auch jetzt in Rio im Publikum sitzt. Der Sänger, Autor und Filmemacher habe versucht, den Freund wieder aufzurichten. "Gil war ganz anders, während der Haft in Brasilien hat er in seiner Zelle an einem Tag einfach mal kurz vier Lieder komponiert." Doch für Caetano ist Komponieren stets ein schmerzhafter Prozess. Lediglich zwei melancholische LPs nimmt er zwischen 1969 und 1972 in London auf, die zweite, "Transa", veröffentlicht er erst nach seiner Rückkehr. Bis heute seine wichtigste Platte, meint er und auch die einzige, die zum 70. Geburtstag eine aufpolierte Sonderausgabe erhält.

Zurück in Rio 2012. Erst nach dem siebten Lied, "Desde que o samba é samba", richtet Caetano das Wort an sein Publikum, bedankt sich für die gesangstechnische Unterstützung. "Schön, nicht alleine singen zu müssen." Seit dem Scheitern seiner zweiten Ehe Ende 2004 sieht man oft einen nachdenklichen, verschlossenen Caetano. Seine Karriere ist seitdem ins Stocken geraten, lediglich zwei lauwarme CDs hat er veröffentlicht. "Cê", die wütende Rockplatte eines plötzlich orientierungslosen Mittsechzigers, der in "Odeio" lauthals ein "Ich hasse Dich" herausschreit. Und "Zii e Zie", mit einem verregneten Rio auf dem Cover als Zeugnis der Einsamkeit und Tristess, der kein einziges Lied entgeht. Auch das nur eine der vielen Facetten des Chamäleons?

A noite e a chuva que cai lá fora

Solidão apavora

Tudo demorando em ser tão ruim

Mas alguma coisa acontece

No quando agora em mim

Cantando eu mando a tristeza embora...

Bereits nach seiner Rückkehr aus London 1972 hatte er sich nach Rio zurück gezogen, eine Therapie begonnen. Er fand sich nach zweieinhalb Jahren in Europa nicht mehr in Brasilien zurecht, fühlte sich deprimiert, hasste die neue Kultur der 70er. Und seine eigene Überheblichkeit, die sowohl in verwirrende intellektuelle Monologe als auch in hemmungslose Selbstzerfleischung übergehen konnte. Die vermeintliche Dünnhäutigkeit entlud sich in epischen Duellen mit der Presse, meist der aus São Paulo. Oft zeigte sich Caetano dabei von seiner überheblichen Seite.

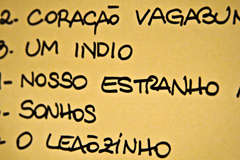

Er könne nicht abschalten, schlafe stets erst in den Morgenstunden ein, berichteten Freunde. Bis heute sei das so. "Ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren", gibt er selber zu, weshalb er auch nie Drogen genommen habe. Nach drei Jahren Stille meldete sich Caetano Mitte der 70er zurück, kreativer denn je. Alben wie "Bicho", "Muito" und "Cinema Transcendental" brachten Klassiker am Fließband hervor: "O Leãozinho", "Um Índio" und "Tigresa", "Lua de São Jorge", "Beleza Pura", "Sampa" und "Terra".

In Brasilien ist er danach ein absoluter Superstar. Doch das Gefühl, letztlich ein "Estrangeiro", ein Fremder zu sein, lässt ihn nicht los. Zum 50. Geburtstag zieht er 1992 mit der grandiosen Show "Circuladô" auf den Bühnen Brasiliens öffentlich Bilanz. Das Land ist wieder eine Demokratie, der kalte Krieg vorbei, der Kapitalismus hat gesiegt, Caetanos erste Ehe gescheitert, die neue Zukunft mit der viel jüngeren Paula Lavigne hat gerade erst begonnen. Die Welt steht ihm plötzlich wieder offen. Und Caetano lässt sie durch sich hindurch fließen.

"Fina Estampa" widmet er der spanisch sprachigen Musik, nimmt eine italienische Hommage an Fellini auf, während "A Foreign Sound" der US-amerikanischen Musik Tribut zollt. Caetano ist endgültig Weltenbummler und Weltstar, der mit Orchestern, Rockbands und afro-brasilianischen Trommlern durch die Welt tourt. Oder nur mit Gitarre im Duett mit David Burne. Ganz wie es dem Chamäleon gerade in den Sinn kommt.

"Caetano ist Brasilien, eine vollkommen neue Vermischung all dessen, was die Welt zu bieten hat, die Amalgamierung von allem", fasst Jorge Mautner zusammen. Ihm widmet Caetano an jenem Abend in Rio ein neues Lied, das ihm nicht aus dem Kopf gehe. "Quem matou meu amor, tem de pagar" singt er. Ein Indiz für seinen angeschlagenen Gemütszustand? Der Film "Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios" habe ihn zu dem Song inspiriert. Seufzer von den beleibten Damen im Publikum. Da war er wieder, der ewig jungenhaft kokettierende Caetano. Schon Ende der 70er Jahre verwies er auf seine vielleicht wahre Natur.

Canto somente o que não pode mais se calar,

Noutras palavras sou muito romântico.

Ob er es wirklich ist?

Text + Fotos: Thomas Milz

Hier kommt ihr zu:

Teil. 1: Vom Bossa zum Tropicalismo

Teil. 2: London, London

[druckversion ed 07/2012] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |