ed 08/2010 : caiman.de

kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [forum] / [archiv]

|

spanien: Patron des Internets

Der Heilige Isidor und Sevillas verlorene Reliquien BERTHOLD VOLBERG |

[art. 1] |

druckversion: [gesamte ausgabe]  |

|

|

bolivien: Die Gesichter Südamerikas (Buchauszug IX)

Beim illegalen Hahnenkampf in Bogotá THOMAS BAUER |

[art. 2] | ||

|

brasilien: Oper im Dschungel

Das Teatro Amazonas in Manaus THOMAS MILZ |

[art. 3] | ||

|

venezuela: Transandina - von den Anden bis Los Llanos

FRANK SIPPACH |

[art. 4] | ||

|

macht laune: Flucht in die Wolkenburg

THOMAS MILZ |

[kol. 1] | ||

|

200 jahre befreiung: Im Interview mit Barbara Potthast

TORSTEN EßER |

[kol. 2] | ||

|

grenzfall: Schlaf gut in Benidorm

Zu Besuch in einer der ältesten Touristenhochburgen ANDREAS DAUERER |

[kol. 3] | ||

|

erlesen: Mini-Sprachkurs Spanisch

DIRK KLAIBER |

[kol. 4] |

| [art_1] Spanien: Patron des Internets Der Heilige Isidor und Sevillas verlorene Reliquien Im Jahre 1063 zogen Pferde im Westen Spaniens zwei Sarkophage hinter sich her. Sie waren auf dem Weg vom islamischen Sevilla nach León, damals Hauptstadt des christlichen Königreichs Kastilien-León. Eigentlich sollten sich in den Särgen die Reliquien von Sevillas Stadtpatroninnen, der heiligen Justa und der heiligen Rufina, befinden, die im 3. Jahrhundert als Märtyrerinnen für ihren neuen christlichen Glauben gestorben waren. Doch am Ende einer turbulenten Reliquiensuche befanden sich die sterblichen Überreste von zwei Männern in diesen Sarkophagen. Knapp ein Jahr zuvor hatte der kastilische König Ferdinand I. seinen tributpflichtigen Nachbarn König Almotadid um die Übergabe der Reliquien von Justa und Rufina gebeten. Almotadid war der Herrscher von Sevilla, des mächtigsten arabischen Königreichs in Spanien nach dem Zerfall des Kalifats von Córdoba. Um die damals guten Beziehungen zum christlichen Norden Spaniens zu erhalten (und um sich vor kostspieligeren Tributzahlungen zu schützen), hätte der arabische König den Wunsch Ferdinands gern erfüllt. Dieser sandte eine Gruppe von Würdenträgern unter der Führung des Bischofs Alvito von León nach Sevilla, um dort die erhofften Reliquien der beiden heiligen Sevillanerinnen in Empfang zu nehmen. Doch die Araber mussten zugeben, dass man den genauen Ort, an dem die Märtyrerinnen begraben worden waren, nicht mehr kannte. Monate lang suchten Alvito und sein Gefolge nach Grabplatten unter Moscheen oder Ruinen, die ehemals westgotische Kirchen waren, nach irgendeinem Hinweis auf Justa und Rufina. Doch die Suche war vergeblich. In der Nacht bevor die Gesandtschaft aus León wieder abreisen wollte, hatte Bischof Alvito - so die Legende - einen seltsamen Traum.

Darin erschien ihm ein Mann mit blendendweißem Gewand und Bischofsmütze, der sich ihm als der heilige Bischof Isidor von Sevilla zu erkennen gab. Er verkündete Alvito, dass Gott in seiner Güte morgen seine Schritte zu dem Ort lenken würde, an dem seine Grabstätte versteckt sei, damit er nicht ohne Reliquien nach León zurück kehren müsse. Die Erscheinung warnte ihn aber auch, dass er die Rückkehr in die Heimatstadt nicht mehr erleben würde, da er innerhalb der nächsten drei Tage selbst sterben würde. Am Morgen danach erzählte der Bischof Almotadid von dem Traum und gemeinsam fand man tatsächlich den Sarg mit dem mumifizierten Leichnam des großen Isidor von Sevilla (560 - 636). Die Freude über diesen wertvollen Fund war groß. Während die Kastilier im muslimischen Sevilla Abschied feierten und die letzten Reisevorbereitungen trafen, erfüllte sich die düstere Prophezeiung der Traumgestalt und Bischof Alvito starb. Hastig zimmerte man einen zweiten Sarg und so kam es, dass die beiden toten Bischöfe nebeneinander nach León reisten.

Der Auszug der Prozession mit den Reliquien des Universalgelehrten Isidor, der Anfang des 7. Jahrhunderts mit "Etymologiae" die erste Enzyklopädie verfasst hatte, verlief sehr feierlich. Auch hohe muslimische Würdenträger und König Almotadid nahmen an der Zeremonie teil. Die Prozession mit den Särgen der beiden Bischöfe folgte der damaligen Hauptstraße Sevillas (heute die Calle San Luis) und verließ die Stadt durch das Stadttor Bab-el-Makrina (heute steht hier das barocke Macarena-Tor). Die historischen Quellen - arabische wie kastilische - berichten, dass Almotadid, der Herrscher des islamischen Sevilla, sich beim Abschied tief vor dem Sarkophag des christlichen Heiligen Isidor verneigte und ausrief. "Oh großer Mann, Du verlässt uns und von heut an wird Sevilla weniger wert sein als mit Dir...!"

So verlor die Hauptstadt Andalusiens in einer Epoche als sie noch von Moscheen dominiert wurde, die sterblichen Überreste ihres größten Heiligen an den spanischen Norden. Heute befindet sich der Sarkophag mit Isidors Reliquien in der ihm gewidmeten Kirche San Isidoro in León. Die meisten seiner Werke haben ohnehin die Jahrhunderte überdauert und der Schatz des von ihm gesammelten und kommentierten Wissens verbreitete sich in alle Welt.

Im Jahr 2001 wurde Isidor von Sevilla sogar offiziell zum "Patron des Internet" ernannt. Seine Werke, die man heute per Mausklick überall auf der Welt lesen kann, mussten damals noch mühsam per Hand abgeschrieben werden. Aber sein Lexikon legte den Grundstein für alle systematische Wissensvermittlung. Deshalb sollte man sich ab und zu, umgeben vom rasenden Datengewitter des world.wide.web, an den ersten großen Datensammler erinnern. Besonders in diesem Jubiläumsjahr, denn vor 1450 Jahren wurde der Internet-Patron Isidor geboren. Text: Berthold Volberg Fotos: Vicente Camarasa + Berthold Volberg

[druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |

| [art_2] Kolumbien: Die Gesichter Südamerikas (Buchauszug IX) Beim illegalen Hahnenkampf in Bogotá Mein Aufenthalt in Südamerika neigte sich dem Ende zu. Er war herausfordernder und erfüllter als alles gewesen, was ich zuvor erlebt hatte. Doch ich wollte diese Region nicht verlassen, ohne an einem typisch südamerikanischen (Männer-)Vergnügen teilgenommen zu haben und einen weiteren Blick in die bunte, geschundene und lebensfrohe Seele dieses Subkontinents zu werfen. "Du willst doch nicht etwa DORTHIN?", fragte der Taxifahrer entgeistert, als ich ihm mein Ziel nannte. Die Nacht saugte das letzte Licht aus den Pfützen, als wir durch die Straßen der Hauptstadt fuhren. Im Verlauf unserer Fahrt mussten wir immer öfter Bodenunebenheiten ausweichen. Mehr und mehr Müll türmte sich auf den Gehwegen. Putz bröckelte von den Häusern. Die Gesichter entgegen kommender Passanten sahen von Mal zu Mal finsterer aus. Unvermittelt hielten wir vor einem unscheinbaren Gebäude. "Hier also ist es", sagte der Fahrer wie zu sich selbst. Er zögerte, blickte prüfend an mir herab. Dann beugte er sich zu mir herüber, packte mich mit der rechten Hand am Arm und brachte sein Gesicht direkt neben meines. "Wenn dir da drinnen was zustößt, dann rufst du mich an, captas? Auf die Polizei kannst du dich bei so etwas nicht verlassen!" Dann erst ließ er mich aus dem Taxi steigen.

Ort und Datum des Ereignisses hatte ich über mehrere Ecken erfahren. Ich wusste, dass es unklug wäre, das Bevorstehende beim Namen zu nennen. Hay evento hoy?, "Findet heute eine Veranstaltung statt?", fragte ich darum einen bulldoggenähnlichen Pförtner, der das Testosteron aus jeder Pore seines Körpers schwitzte. Die Bulldogge ließ ein kehliges Grummeln hören und nickte mit dem Quadratschädel in Richtung einer Eingangstür. Ich betrat einen Raum, der wie ein Schnellrestaurant aussah. Ganz hinten, am anderen Ende des Raumes, war eine dunkelgrüne Tür angebracht. Wie selbstverständlich lief ich auf den eigentlichen Eingang zu, fand unterwegs noch Zeit, einer Vierergruppe Hähnchen essender Männer betont lässig zuzuwinken, dann wiederholte ich meine unverfängliche Frage vor einem weiteren Türsteher, der wie der Zwillingsbruder des vorherigen aussah. Die beiden mussten lange Zeit ihres Lebens mit dem Stemmen von Eisengewichten verbracht haben. Ihre Muskeln reichten ihnen bis unters Kinn. Einen Hals, der normalerweise für den nötigen Abstand zwischen Kopf und Rumpf sorgte, suchte ich bei den beiden vergeblich. Auf meine Frage hin ließ der Muskelhaufen vor mir ein Brummen vernehmen, das dem seines Kumpans nicht unähnlich war. Vermutlich war er der Stärkere der beiden; darum durfte er hier drinnen stehen, während sein Kumpel in der abendlichen Kälte Wache schieben musste. Der Halslose nickte einem Schild zu, das sich hinter ihm befand. Ich bezahlte zehntausend Pesos Eintritt, was umgerechnet etwa vier Euro entsprach und für hiesige Verhältnisse viel Geld war. Zwei im Vergleich zu den vermeintlichen Zwillingsbrüdern geradezu grazil wirkende Männer sprangen auf mich zu, durchsuchten mich grob nach Waffen und klebten mir einen Aufkleber auf den Pullover. Dann huschte ich durch eine dritte Tür, die sich hinter mir sofort wieder schloss. Drinnen, durch die drei Türen von der Außenwelt getrennt war, liefen grob geschätzt zehn Frauen und zweihundertfünfzig Männer umher. Viele hatten krähende Hähne unter den Armen. Es roch penetrant nach Schweiß, Bier und ranzigem Fett. Eine Bar zu meiner Linken bot gegrilltes Hähnchen an. Die Männer waren in trinkfreudiger Stimmung; sie fieberten dem nahenden Ereignis entgegen, während sich die wenigen Frauen an die Arme ihrer zumeist jungen, breitschultrigen Begleiter klammerten und sich hier nicht ganz wohl zu fühlen schienen. Alle Anwesenden waren braunhäutig, schwarzhaarig, dunkeläugig - alle, außer mir. Mein Plan hatte eigentlich darin bestanden, nicht aufzufallen. Doch hier, im Vorraum einer Hahnenkampfarena, in einem unscheinbaren Haus inmitten des berüchtigsten und erbärmlichsten Viertels von Bogotá, war das keine leichte Aufgabe. Ebenso gut hätte eine Gazelle versuchen können, unbemerkt durch eine Löwenherde zu huschen. Mein Blondschopf leuchtete aus dem Durcheinander trinkender Männer und aufgeplusterter Hähne heraus wie ein Signalfeuer. Ich wurde angestarrt, angerempelt, angemacht. Ein fetter Typ mit Brille deutete mit einem seiner Wurstfinger auf mich und rief etwas in einer Sprache, die er für Englisch hielt. Sein Kumpel, der direkt neben ihm stand, krümmte sich daraufhin vor Lachen. Das Wort dólares schien mir anzuhaften wie die Pechwolke, die über Donald Duck schwebt. Es gelang mir nicht, es abzuschütteln. Mono, mono!, zischelte, rief, lachte man mir von allen Seiten zu. Im Gegensatz zu den Nachbarländern bezeichnete man mich in Kolumbien nicht als gringo. Stattdessen hielt man ein kaum schmeichelhafteres Wort für mich parat: Mono heißt übersetzt soviel wie "Affe" und bezeichnet einen zufällig zu Geld gekommenen Lebemann, der sich zu fein vorkommt, um sich die Finger mit harter Arbeit schmutzig zu machen. Offensichtlich wurden sämtliche Weiße automatisch dieser Kategorie zugerechnet. In einer Situation wie der meinigen benötigt ein mono etwas wie eine günstige Fügung, die ihn aus dem Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit reißt und ihn zu einem fast normalen Besucher macht. In meinem Fall drehte sich die günstige Fügung zwei Meter vor mir um, stemmte die Hände in die Hüften und fragte: Veniste de lejos, verdad?, "Du kommst von weit her, oder?" Marleny war eine der knapp zehn anwesenden Frauen und vermutlich die einzige, die regelmäßig hierher kam. Ihr Mann besaß eine Farm mit siebzig Hähnen, die er eigens für die Kämpfe züchtete, droben in den Bergen um Bogotá. Marleny zog mich wie eine Trophäe hinter sich her. Sie führte mich zu einem Tisch, an dem ihr Mann Pedro mit einem Hahn saß. Sie nahm ihm das Tier ab, damit Pedro mir seine riesige Pranke hinhalten und mir unter den buschigen Augenbrauen einen freundlichen Blick zuwerfen konnte. Daraufhin hob er ein Klappmesser vom Tisch, bedeutete seiner Frau, den Hahn festzuhalten und trennte dem Tier mit einem sauberen Schnitt die Hinterkralle ab. Der Hahn zuckte zusammen und schlug wie wild mit den Flügeln, während sein Blut auf den Tisch und den Fußboden tropfte. Pobrecito, "der Arme", kommentierte Marleny völlig teilnahmslos, "das ist, als würde man dir einen Finger abschneiden." Sie schlug mit der Handkante auf meinen Daumen und ließ ein kehliges, wenig damenhaftes Lachen hören. Unterdessen hatte ihr Mann eine Kerze angezündet und tropfte heißes Wachs direkt in die Wunde des Hahns, um den Blutfluss zu stillen. Beim ersten Tropfen zischte das Blut, ab dem fünften begann sich eine dünne Wachsschicht auf die Wunde zu legen. Jetzt zog Pedro zwei lange, aufwärts gebogene Nadeln hervor, die er dem Tier mit Klebeband auf die Wunden band. "Normalerweise kämpfen Hähne nur, um ihre Rangordnung zu klären. Sie haben kein Interesse daran, sich gegenseitig zu töten", erklärte mir Marleny. "Darum kleben wir ihnen Rasierklingen oder Nadeln an die Beine, mit denen sie ihren Gegner durchbohren oder zumindest so lange bearbeiten können, bis er verblutet. Wenn sie aufgebracht sind, zielen Hähne mit den Krallen auf den Körper ihres Gegners, während sie mit den Schnäbeln auf Kopf und Hals einpicken. Es geht hier um viel Geld, hombre, da brauchen wir eindeutige Sieger. Sonst säßen wir ja in zwei Tagen noch hier!" Kaum war Pedros Hahn präpariert, ertönte eine Durchsage, die ich nicht verstand. Marleny sprang so abrupt auf, dass der Hahn in ihren Händen vor Schreck auf den Tisch machte. "Es geht los!", übersetzte sie die Durchsage frei. In ihre Augen trat ein besonderer Glanz. "Mann, das ist immer wieder spannend, egal wie oft du es schon erlebt hast!" Ab diesem Moment stand ich nicht länger im Mittelpunkt des Interesses. Alles drängte zur Kampfarena, einem kreisrunden Platz aus Sand. Wie eine Überschwemmung ergoss sich die Menge in die Arena. Jeder versuchte, einen der besten Plätze ganz vorne zu erwischen. Bier und Schnaps machten die Runde, heizten die Stimmung kräftig an. An einer Schnur wurden jetzt zwei Käfige mit präparierten Hähnen in die Arena gelassen, deren Eigner daneben traten. Ein überernährter Glatzkopf, ebenso breit wie hoch, mit Verachtung in den Augen und derart tätowierten Armen, dass man kaum noch die ursprüngliche Hautfarbe sah, spielte den Ansager. "Macht sie heiß!", rief er den beiden Besitzern zu, die daraufhin mit dunkelroten Wolldecken auf die Käfige einschlugen. Zwischen den Schlägen konnte man erkennen, wie die eingepferchten Hähne unruhig wurden. Sie sprangen hin und her, ihre Kämme schwollen an. Dann nahmen die beiden Züchter ihre Hähne in die Hände und gingen aggressiv aufeinander zu, um einen Angriff des jeweils anderen Hahns zu simulieren. Immer abwechselnd streckte einer seinen Hahn von sich und bewegte ihn von oben auf den Gegner zu. Die Tiere wurden aufgekratzt. Sie pickten nach den Köpfen ihres Gegenübers, plusterten sich auf und krähten um die Wette. Auf ein Zeichen des grobschlächtigen Glatzkopfs setzten die Eigner ihre Tiere einander gegenüber in den Sand und verließen die Arena. Die beiden Hähne, ein weißer und ein dunkelbrauner, stürmten aufeinander zu. Um mich herum wirbelte ein unfassbarer Tumult auf. Heisere Stimmen riefen Leuten Zahlen zu, die atemlos durch die Reihen hetzten. Die Wetten begannen bei zehntausend Pesos und konnten schnell auf das Zwanzigfache steigen. Auch Marleny hatte das Fieber ergriffen. "Zwanzigtausend auf Weiß!", brüllte sie einen Geldeinsammler an, der sich unter Großeinsatz seiner Ellbogen durch unsere Reihe kämpfte, "nein, dreißigtausend!". Es war ein entsetzliches Durcheinander, das die beiden Hähne noch wilder machte. Plötzlich ging ein Raunen durch die Menge. Der weiße Hahn hatte den dunkelbraunen an die Wand der Arena gedrängt. Ohne Verstand pickte er mit dem Schnabel auf den Kopf seines Opfers ein. Dreimal wurde der Dunkelbraune vom Weißen in den Sand gedrückt, dreimal gelang es ihm, wieder aufzustehen. Seine Federn verteilten sich um den Kampfplatz. Die ersten Bluttropfen fielen in den Sand, vom Publikum mit triumphierendem Grölen kommentiert. Während das Getöse um mich herum brodelte, kam mir unvermittelt in den Sinn, wie Francisco Pizarro und seine Gefährten im Jahr 1532 das Gefolge des Inkakaisers Atahualpa niedergemetzelt hatten. Auf der Suche nach Ruhm und dem sagenhaften Reichtum von Eldorado räumten die Eindringlinge aus Europa jeden aus dem Weg, der ihrem Vorhaben im Weg stand. Vermutlich hatten sie dabei ebenso blind auf die eigentlichen Einwohner Lateinamerikas eingedroschen wie jetzt der weiße Hahn auf den dunkelbraunen. "Neeiiinn!", schrie Marleny neben mir und presste beide Hände vor Ihren Mund. Der auf dem Boden liegende dunkelbraune Hahn hatte mit dem rechten Bein ausgeholt und dem weißen einen Schlag mit der aufwärts gebogenen Nadel versetzt. Für den Bruchteil einer Sekunde hielten beide Streithähne inne, und ich bemerkte, dass Hähne einen überraschten Gesichtsausdruck haben können. Einen Augenblick lang wussten beide nicht, was soeben geschehen war. Dann taumelte der Weiße einen, zwei, drei Schritte nach hinten, neigte sich weit nach rechts und machte einen Schritt zur Seite, um sich abzustützen. Auf der linken Seite färbte sich sein Gefieder rot. Da sah der dunkelbraune Hahn seine Chance gekommen. Abrupt richtete er sich auf, nahm Anlauf und flatterte kurz vor dem weißen auf, um ihn mit ganzer Kraft zu attackieren. Simon Bolívar hieß der Mann, der zum Schreckgespenst der spanischen Eroberer werden sollte. 1812 vertrieb er die Besatzer aus Venezuela, kurz darauf eroberte er Kolumbien zurück. Die entscheidende Schlacht fand in Peru statt, wo einst auch das Ende des Inkareichs besiegelt worden war. 1824 wurde die spanische Armee in der Schlacht bei Ayacucho vernichtend geschlagen. Die Konquistadoren mussten Südamerika verlassen. Die mit der Befreiung einhergehenden Hoffnungen würden sich jedoch nicht erfüllen. Der Testosteronspiegel in der Arena erreichte Rekordwerte, als der Dunkelbraune sein Opfer frontal anflog und den Weißen rücklings in den Sand warf. Marleny schrie dem Unterlegenen die übelsten Flüche zu. Sie nannte ihn einen Feigling, einen Totalversager und schwor, nach dem Kampf seine kross gebratenen Flügel zu essen. Um mich herum schrie, hämmerte und fauchte es. Bier spritzte aus Plastikbechern, mischte sich in den Gestank nach Schweiß und Gier. "Zehn zu eins!", brüllten die Geldeintreiber aus Leibeskräften. Mit hochroten Köpfen rannten sie durch die Reihen. Wer jetzt noch auf den Weißen setzte, bekam, falls dieser siegen sollte, die zehnfache Summe ausbezahlt. Doch darauf ging niemand mehr ein. Jeder hatte den Ausgang des Kampfes vor Augen. Der Dunkelbraune hatte sich mit dem Schnabel im Hals des Weißen verhakt. Immer wieder schlug er mit den Krallen auf den Hahn ein, dem bei jedem Schlag ein Zucken durch den Körper fuhr. Aufstehen konnte er nicht mehr. Sein Hals hatte sich dunkelrot verfärbt. Aus mehreren Wunden tropfte Blut auf den Boden. Langsam beruhigte sich die Menge um mich herum. Marleny setzte sich wieder neben mich. "Fast immer entscheidet sich der Kampf in den ersten fünf Minuten", erklärte sie sachlich. "Die restliche Viertelstunde ist dann eher etwas wie ein rituelles Abschlachten." Unvermittelt fiel der weiße Hahn auf den Rücken und streckte beide Beine in die Höhe. Der Dunkelbraune hatte ihn tödlich getroffen. Einige Zuschauer ließen ein zufriedenes Lächeln sehen; viele andere blickten betreten zu Boden. Der dunkelbraune Hahn stakste jetzt, da die Aufmerksamkeit so plötzlich von ihm abgezogen worden war, verloren in der Arena herum. Er wirkte beinahe erstaunt, dass der Kampf schon vorbei war. Der tätowierte Ansager trat in die Arena, stupste den weißen Hahn mit dem Fuß an und machte ein übertriebenes Handzeichen. Mit der flachen Hand fuhr er an seinem Hals vorbei, als wolle er sich die Kehle aufschlitzen, um allen klar zu machen, dass der Kampf entschieden war. "Verloren", bemerkte Marleny trocken, und ich wusste im selben Augenblick, dass sie nicht den Hahn meinte, sondern ihr Geld. Beim nächsten Kampf würde sie doppelt so viel setzen. "Den Sieger braten wir nachher natürlich auch", teilte sie mir wenig später mit. "Das Fleisch von Hähnen schmeckt am besten, wenn sie sich kurz vor ihrem Tod sehr angestrengt haben." Schon hatte der tätowierte Glatzkopf zwei neue Käfige mit Hähnen darin in die Arena gesenkt. Bis halb vier Uhr nachts würden über zwanzig Kämpfe ausgefochten werden. Jedes Mal tobte, johlte, grölte die Menge und feuerte ihren Favoriten mit aller Kraft an. Und ich tobte, johlte, grölte ab dem dritten Kampf mit, kreischte mit Marleny um die Wette und schrie den Hähnen Tipps zu - was, im Nachhinein betrachtet, an Dämlichkeit kaum zu überbieten war. In jenen Momenten jedoch kam mir das Leben selbst wie ein Kampf vor. Ob man wollte oder nicht, man musste kämpfen. Man musste seine Gegner niedermachen, um zu verhindern, dass man selbst von ihnen niedergemacht wurde. Und gleichzeitig war das alles ein Spiel, ein packendes, extremes, bei dem man ständig neue Einsätze machte und trotzig höher schraubte, wenn man einmal verloren hatte, vorangetrieben von der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal besser klappen würde. Ich war mitten in einer hitzigen, männlichen, von Adrenalin und Lust erfüllten Welt, in der ich permanent versuchen musste, die Umstände zu meinen Gunsten zu verändern. Alle Mittel waren erlaubt, um gegen das Schicksal zu kämpfen, das ebenfalls mit allen Mitteln versuchte, mich zu vernichten. Am Ende blieben zwei Möglichkeiten übrig: Entweder würde ich zugrunde gegangen sein, oder ich war der strahlende Gewinner des Spiels. Obwohl ich ebenso wie Marleny und alle Anderen in der Arena außer Rand und Band war und Dinge von mir gab, für die ich mich schämen würde, sobald ich diesen Raum verlassen hatte, entging mir nicht, dass sich die Stimmung ab dem fünften Kampf zu ändern begann. Ein breitschultriger Typ im Unterhemd, dessen rechte Schulter eine enorme Narbe aufwies, rempelte mich an, nahm, statt sich zu entschuldigen, seinen krähenden Gockel fester unter den linken Arm und sah mich herausfordernd an. Sein Blick flackerte vor meinem Gesicht. Anscheinend hatte er schon Einiges über den Durst getrunken. Wahrscheinlich suchte er nach einer englischen Bemerkung, die er für originell hielt. Bevor er jedoch etwas sagen konnte, wurde er von einer Gruppe Jugendlicher an mir vorbei geschoben, die mir spöttisch ins Gesicht schauten. "Männer", rief mir Marleny von links ins Ohr, und es klang, als spräche sie von einer Krankheit. "Wenn sie gewinnen, trinken sie aus Freude. Wenn sie verlieren, trinken sie aus Frust." Sie verdrehte die Augen und machte eine wegwerfende Handbewegung. Unterdessen nahmen die Wetteinsätze absurde Höhen an. Es ging nicht mehr um umgerechnet vier oder fünf Euro, sondern um vierzig oder fünfzig, was dem Monatsgehalt vieler Anwesender gefährlich nahe kam. Die Wetteintreiber rieben sich die Hände. Es würde eine gute Nacht für einige Wenige werden, und für viele Andere eine unfassbare Katastrophe. Manche würden sich innerhalb von Minuten um einen Schreibtisch, einen Fernseher oder um das Gehalt des kommenden Monats gebracht haben. "Das Problem bei den Leuten hier ist, dass sie ihre Grenzen nicht kennen", analysierte Marleny, wiederum völlig emotionslos. Sie gäbe eine miserable Sportreporterin ab; ihre Zuhörer würden vor Langeweile einschlafen. Vielleicht war es auch einfach die Routine. Sie kannte all dies bereits und wusste, wie die Sache weitergehen würde. "Gegen Mitternacht beginnen erste kleine Raufereien. Wenn ich dir in aller Freundschaft einen Tipp geben darf: Um ein Uhr, wenn die Schlägereien sich ausbreiten, solltest du nicht mehr in diesem Raum sein. Dein Aussehen ist einfach zu markant." Ich hatte bereits bemerkt, dass ich wieder in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken begann. In mir sahen die Anwesenden einen reichen Lackaffen, der kaum einen Finger rühren muss, um an Geld zu kommen, und dessen Bankkonto mehr Dollar oder Euro aufwies, als sie jemals in ihrem Leben sehen würden. Bislang rettete mich einzig und allein die Tatsache, dass sich jemand wie ich überhaupt alleine an einen Platz traute, der voll mit Leuten wie ihnen war. "Das ist Betrug!", zeterte ein kaum Zwanzigjähriger links von mir, und plötzlich lösten sich zwei breitschultrige Ordner aus der Menge und stürzten auf ihn zu. Einer der beiden drehte dem Jungen mit einer fließenden Bewegung den Arm auf den Rücken und führte ihn gekonnt durch die Reihen hindurch auf den Ausgang zu. Man sah, dass er Derartiges nicht zum ersten Mal erledigte. Mit Sicherheit gehörten die beiden Ordner einer paramilitärischen Vereinigung an und erledigten den Job hier nebenbei. Mono, mono!, ertönte plötzlich eine raue Stimme rechts von mir. Ein verwahrloster Fünfzigjähriger mit Vollbart warf mir seine Alkoholfahne entgegen. Drei junge Männer in der Reihe vor mir, die gerade ein Wochengehalt verloren hatten, weil sie auf rostrot statt auf weiß gesetzt hatten, drehten sich genervt zu mir um. "You like this place?", fragte einer der drei in herausforderndem Tonfall. Das brachte einen vierten dazu, sich ebenfalls zu mir umzudrehen. "What YOU do here!", brüllte er und zeigte, als er das "you" aussprach, mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf meine Brust. Marleny warf mir einen besorgten Blick zu, was mich überraschte. Offensichtlich konnte sie doch Anteil am Schicksal Anderer nehmen. Es wurde Zeit für mich, die Arena zu verlassen. Die Aggressivität der Streithähne hatte sich mit jedem Kampf mehr und mehr auf die Menge übertragen. Als ich an der ersten halslosen Bulldogge vorbeikam, die noch immer dafür sorgte, dass keine ungebetenen Gäste in die Arena kamen, bemerkte ich, dass jemand ein neues Schild neben die Eintrittspreise gehängt hatte. No se admiten armas, stand dort mit krakeligen Buchstaben auf einem Stück Pappe. "Waffen verboten" - inzwischen wusste ich, dass es sich dabei um eine sinnvolle Forderung handelte.

Teil I: Bruna Montserrat erklärt mir ihr Buenos Aires Teil II: Vom Fluss verschluckt Teil III: "Gipfelsturm" auf sechstausend Meter Höhe Teil IV: Am skurrilsten Wallfahrtsort der Welt Teil V: Bolivianische Dimensionen und fehlende Toiletten Teil VI: Besuch im "Café Aussichtspunkt" Teil VII: In Boliviens Drogenhauptstadt Teil VIII: Sturzfahrt auf der Todesstraße [druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: kolumbien] |

| [art_3] Brasilien: Oper im Dschungel Das Teatro Amazonas in Manaus "Manaus ist echt cool. Voll hässlich, aber ein ganz spezieller Ort." Mit diesen Worten berichtete eine Freundin kürzlich von ihrem Trip in die Amazonasmetropole. Ganz treffend, wie ich finde. Die meisten Touristen, die nach Manaus kommen, bleiben höchstens einen Tag, dann geht es weiter auf einen Urwaldtrip. Kaum jemand nimmt sich die Zeit, die Stadt selbst einmal ernsthaft zu erkunden.

Allerdings: Viel gibt’s auch nicht zu sehen. Im Zentrum kann man rund um das Teatro Amazonas und die davor gelegene Praça Portugal nett sitzen und zur Kühlung Bier schlürfen oder Eis essen. Und das muss auch sein, denn Manaus ist eine heiße, dampfende Waschküche, in der die Sonne zudem unerbittlich brennt.

Doch den Temperaturen zum Trotz sollte man sich die Zeit nehmen für eine Führung durch das Teatro Amazonas. Eingeweiht am Sylvesterabend 1896 lässt es den Prunk des kurzen Kautschukbooms um die Jahrhundertwende erahnen. Damals holte man sich die besten Baumeister Europas, um am anderen Ende der Welt einen ansehnlichen Prunkbau in den Urwald zu setzen. Wer Werner Herzogs Film "Fitzcarraldo" gesehen hat, kann sich in etwa vorstellen, wie absurd die Idee an sich ist.

Über 700 Besuchern bietet das Theater Platz. Manaus feinste Gesellschaft lauschte den Aufführungen aus den über drei Etagen angelegten Logen. Ein ausgeklügeltes Kühlsystem sorgt dabei für angenehme Temperaturen, während draußen eine Bullenhitze regiert. Von den Wänden betrachten Skulpturen von Rossini, Mozart und Verdi schweigend das Spektakel.

Und Liebhaber klassischer Musik kommen im Teatro Amazonas voll auf ihre Kosten. Das hervorragende Orchester ist weit über die Grenzen Brasiliens bekannt. In jüngerer Zeit gaben Christoph Schlingensief (2007) und Roger Waters von Pink Floyd (2008) dem Haus bereits die Ehre. Den Eintritt gibt es meist zum Nulltarif, dank der Kulturpolitik der Regierung, die die Bevölkerung auf den schöngeistigen Geschmack der Kunst und Kultur bringen möchte. Über den aktuellen Spielplan informiert man sich am besten im Theater selbst. Wem klassische Musik nicht zusagt, der hat in Manaus eine breite Auswahl an Urwald-Diskos, in denen man unendlich lauten Forro, eine Art Country-Beat, "genießen" kann. Text + Fotos: Thomas Milz Infos zum Theater http://www.sec.am.gov.br/programas_02.php?cod=0255 [druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |

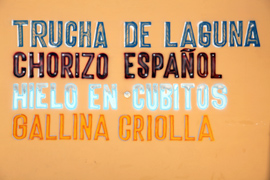

| [art_4] Venezuela: Transandina - von den Anden bis Los Llanos (Bildergalerie) Die Transandina, die schönste Straße Venezuelas, führt von der Andenstadt Mérida über den Sierra Nevada Nationalpark in die heiße Steppe der Los Llanos. Sie schraubt sich zunächst immer höher in das Hochland der Sierra Nevada hinauf, vorbei an Bergbauern und ihren mit Hilfe von Ochsenkarren bestellten Feldern, mitten durch beeindruckende Berg- und Tallandschaften und den typischen andinen Dörfern, in denen Christi Geburt und der Jahreswechsel bunt, laut und wild gefeiert wird.

Der höchste Punkt der Transandina liegt an der Gletscherlagune Mucubají, dessen Landschaft auf 3500 Meter ein niedriger karger Kiefernwald prägt. Der steinige Boden ist meist mit Farnen und Flechten bedeckt. Danach geht es abwärts an der Außenwand der Anden entlang durch verschiedene Vegetationsstufen wie Páramo, Elfenwald und subtropischen Regenwald und die nächsten zwei Stunden durch die hohen Llanos, die 150 Meter über dem Meeresspiegel liegen und nach dem kühlen Bergklima besonders heiß erscheinen. Auf einer imposanten Brücke, die wie fast die gesamte Strecke seit wenigen Jahren in einem hervorragenden Zustand ist, überquert man den Apure, den zweitgrößten Strom Venezuelas. Und aus dem goldenen Licht der untergehenden Sonnen heraus begrüßt einen die Tierwelt an den Wasserlöchern im Herzen der Llanos.

Fotos: Frank Sippach Tipp: Detaillierte Informationen zu Reisen in Venezuela: Posada Casa Vieja Mérida [druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: venezuela] |

| [kol_1] Macht Laune: Flucht in die Wolkenburg Ein hässlicher Winter. Wochenende und Regen in São Paulo. Was tun? Ab in die Berge in Richtung Rio! Doch kaum, dass wir die Landesgrenze nach Rio de Janeiro auf der Straße hinab nach Paraty überschritten haben, liegt eine massive Nebelwand vor uns. Also Rückwärtsgang rein und die 100 Meter auf der engen Bergstraße zurücksetzen. Denn genau hier strahlt die Sonne und der Himmel ist blau. Wir bleiben!  Wenig später befinden wir uns aber schon kurz hinter Cunha, einem netten Städtchen in dem sich japanische Keramikkünstler einen Namen gemacht haben. Doch wir wollen nicht in dem schmucken Städtchen bleiben... Gut, eigentlich wollen wir doch, aber Zimmer sind nicht zu bekommen, weil allzu viele Urlauber vor dem Regen in São Paulo in die klare Bergeskälte geflohen sind. Also nehmen wir die Erdstraße, gut drei Kilometer abseits der Hauptstraße. Dort liegt inmitten des Waldes die Fazenda Santa Barbara. Die geräumigen Zimmer ganz aus massivem Holz sind genau nach unserem Geschmack. Die dicken Bettdecken schützen uns vor den eisigen Temperaturen hier oben auf 1.000 Meter Höhe. Die Nacht ist sternenklar und bitterkalt.  Und der nächste Morgen strahlend blau! Inmitten der Bergregion soll es einen tollen Ausblickpunkt geben, den Pedra da Macela. Bis hinab auf den türkisen Atlantik wollen wir schauen, deshalb quälen wir uns den steilen Weg hinauf. Leider herrscht auch hier der Nebel und er wird immer dichter. Auf halber Strecke geben wir auf. "Ward Ihr oben?", fragen die uns entgegen kommenden Wanderer. "Ja, toller Blick", mogeln wir knapp an der Wahrheit vorbei. Man muss den Menschen stets Hoffnung geben.

Was geben wir uns? Erst einmal ein echt deutsches Bier. Nicht weit entfernt liegt die Cervejaria Wolkenburg, eine Bierbrauerei, in der das deutsche Reinheitsgebot von 1516 hoch gehalten wird. Aufgebaut von Thomas Rau aus Speyer, der mit seiner brasilianischen Frau Heike den Laden schmeißt. Heute ist Brezelfest, da kommen wir gerade recht. Käsespätzle und frisches Bier, dazu warme Brezeln. Der Braumeister braut vier verschiedenen Biersorten, die alle verkostet werden wollen.

Alemannisch gestärkt ist uns wieder warm ums Herz und daheim auf der Fazenda Santa Barbara wagen wir uns aufs Pferd. Gemütlich trotten die Vierbeiner durch die mal karge, mal waldige Landschaft. Nach einem kurzen Teilstück durch den Mata-Atlantica erblicken wir einen rauschenden Wasserfall und pausieren entspannt.  Dann jedoch zieht es die Vierbeiner gen Heimat, ohne dass wir etwas dagegen tun könnten. Verzweifelt versuchen wir, im Sattel zu bleiben. Zurück im regnerischen São Paulo werden wir trotz der Kälte unsere von der Sonne verbrannten Gesichter durch die Betonlandschaft zur Schau tragen. Und feststellen, es hat sich gelohnt. Text + Video + Fotos: Thomas Milz Links Cervejaria Wolkenburg www.cervejariawb.com.br Fazenda Santa Barbara www.pousadasamana.com.br Stadt Cunha www.cunha.sp.gov.br Bilder von Cunha www.pt.trekearth.com/gallery/South_America/Brazil/Southeast/Sao_Paulo/Cunha [druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: macht laune] |

|

[kol_2] 200 Jahre Befreiung: Im Interview mit Barbara Potthast

In den Jahren 2009 bis 2011 feiern neun Staaten Lateinamerikas ihre Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien, wobei im Jahr 2010 die 200-Jahr-Feiern - bicentenario - ihren Höhepunkt erreichen. Torsten Eßer hat mit Barbara Potthast, Professorin für Iberoamerikanische Geschichte an der Universität zu Köln, über die Unabhängigkeit, ihre Folgen und die Perspektiven für den Kontinent und Argentinien, das Gastland der Buchmesse in Frankfurt 2010, gesprochen.

1810/ 2010! Viele Staaten Lateinamerikas feiern ihre 200-jährige Befreiung von der Kolonialherrschaft. Was hat ihnen die Befreiung gebracht? Durch die Eigenstaatlichkeit konnten die Eliten die Geschicke ihrer Regionen in die eigenen Hände nehmen. Allerdings befreite sie das nicht völlig vom Einfluss externer Mächte. Die neue Freiheit war daher begrenzt: In Argentinien zum Beispiel durch die Exportabhängigkeit. Das Grundproblem, das dort seit Mitte des 19. Jahrhunderts bei der Eingliederung in die Weltwirtschaft existierte, bestand in der ausschließlichen Nutzung des komparativen Vorteils, also in der Produktion von Rohstoffen. Somit war man abhängig von den Weltmarktpreisen. Und heute setzt die argentinische Wirtschaft wieder auf den Export, diesmal von Soja und reproduziert so dieselben Abhängigkeiten wie schon in der Vergangenheit. Das Land hinterfragt diese Politik immer nur in Krisenzeiten und kehrt sonst zum business as usual zurück. Sie haben sich sehr stark mit der Geschichte der Rolle der Frauen in Lateinamerika/Argentinien beschäftigt. Da fällt mir Carmen Lavera ein, die schon 1896 in Argentinien das Recht auf freie Liebe gefordert hat. Das war doch auch mit Sicht auf Europa sehr fortschrittlich, oder? Ja, aber das blieb eine Ausnahmeerscheinung, auch wenn es in Mexiko ebenfalls solche Forderungen gab. Sie stießen leider bei den meisten Frauen auf großes Unverständnis. Andererseits ist es so, dass Frauen in Lateinamerika gerade gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine andere Rolle spielten, als wir uns das allgemein vorzustellen scheinen. Man findet dort sehr früh gebildete Frauen, die Universitäten hatten ihre Tore - widerwillig - für Frauen geöffnet, zu einer Zeit als in Deutschland noch keine Frau studieren durfte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielten Frauen durchaus eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, in ihrer Funktion als Ärztinnen und Lehrerinnen, allerdings nur in Bereichen, die der Gesellschaft als Verlängerung der Mutterrolle galten und dem Männlichkeitsideal nicht gefährlich werden konnten. Aber Evita hat sich doch darüber hinweggesetzt… Sie ist zugleich eine spannende und eine zwiespältige Figur. Einerseits hatte sie sich vom traditionellen Feminismus abgewandt, andererseits durch ihr Beispiel und auch durch einige Gesetze, die sie anschob, sehr viel für die Frauen in Argentinien bewirkt. Und sie hat sich um die Frauen der Unterschicht bemüht. De facto hatte sie aber keine politische Macht, alles geschah nur aufgrund ihrer starken Persönlichkeit. Kann man einen Vergleich zu Cristina Kirchner ziehen? Nein, sie ist nur genauso hartnäckig. Aber sie ist keine Frau aus dem Volk und handelt kaum eigenständig, nur im Tandem mit ihrem Mann. Ist der Feminismus durch Revolutionen - z.B. in Kuba oder Nicaragua - gestärkt worden? In der kubanischen Revolution gab es einige Fortschritte, in Nicaragua eher weniger. Es ist das alte Dilemma zwischen Feminismus und linker Politik, dass nämlich die Männer auf dem Standpunkt stehen, dass sich die Probleme der Ungleichheit durch den Sieg der Revolution von selbst lösen würden. Aber nach der Revolution haben viele Frauen, die in der Guerrilla gekämpft hatten, im revolutionären Staat gesehen, dass das nicht so ist. Das Machtgefälle blieb erhalten. Allerdings entwickelten sich aus diesem Grund im weiteren Verlauf einige Frauen zu radikalen „Frauenpolitikerinnen“. Wieso ist die Identität für viele Lateinamerikaner ein so wichtiges Thema? Einerseits, weil eine so große ethnische Heterogenität, wie sie sich in vielen Ländern Lateinamerikas darstellt, keine simplen Identitäten zuläßt. In der Oberschicht existieren oft länderübergreifende kulturelle Traditionen, die sich aber von den unteren Bevölkerungsschichten im eigenen Land stark unterscheiden. Andererseits ist diese Frage verknüpft mit dem Problem der Abgrenzung: Lateinamerikaner haben oft das Problem, nicht zu wissen, von wem sie sich abgrenzen sollen. Wie grenzt sich ein Argentinier von einem Chilenen ab, oder ein Peruaner von einem Ecuadorianer? Sie sprechen die gleiche Sprache, waren - zumindest bis vor kurzem - alle katholisch, sie haben alle die spanische Verwaltungsstruktur geerbt etc. So sind Abgrenzungskriterien wesentlich schwieriger zu finden als in Europa. Anscheinend gehört der Wille zur Abgrenzung aber zum menschlichen Charakter dazu. Das zusammen zu bringen und daraus eine eigene Identität zu entwickeln, ist problematisch. „Ich werde sterben, doch ich werde wieder auferstehen und Millionen sein“, sagte der Aymara-Häuptling Tupaq Katari kurz vor seiner Hinrichtung durch die Spanier 1781. Die Geburtsraten der indigenen Bevölkerung nehmen überall überproportional zu. Wird er Recht behalten? Ich denke schon. Und das kann man nicht nur numerisch belegen; entscheidender ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren, aber auch schon einmal vor rund 100 Jahren, die indigenen Völker sich auf ihre eigene Kultur besinnen und politische Forderungen stellen. Ausschlaggebend wird sein, nicht wie viele Individuen sie sind, sondern wie stark sie ihre Identität wahrnehmen und verteidigen. Argentinien hat sich dieses „Problems“ ja durch die nahezu vollkommene Ausrottung der Urbevölkerung entledigt… Nein, die Indigenen wurden nicht komplett ausgerottet. Aber diese Annahme gefällt den Regierenden, denn so braucht sich die Gesellschaft nicht um den Rest zu kümmern. Was kann die Welt von Lateinamerika lernen? Ein wichtiger Faktor, der Lateinamerika von allen anderen Kontinenten unterscheidet, ist die lange Erfahrung mit interkulturellen Situationen. Es ist der Multikultikontinent par exellence. Natürlich existiert auch dort noch Rassismus, aber man hat Formen entwickelt, damit umzugehen. Die Kulturen fast aller Länder dort sind stark geprägt von verschiedenen ethnischen Substraten und über die Jahrhunderte hat man nicht nur gelernt, damit zu leben, sondern auch etwas daraus zu machen. Zum Schluß noch ein Klischee oder eine Wahrheit: Lateinamerikaner sind lebensfroher als Europäer! Die Lateinamerikaner leben stärker in der Gegenwart und machen sich nicht ganz so viele Gedanken um ihre Zukunft, was sie in vielen Fällen auch nicht können, da ihre Lebenssituation sehr viel instabiler ist und die politischen Verhältnisse ebenso. Das führt zu einer größeren Unbeschwertheit im täglichen Leben. Lateinamerikaner arbeiten oft auch sehr hart, aber sie feiern ausgelassener und zeigen ihre Lebensfreude deutlicher als z.B. die Deutschen. Hinzu kommt das Klima; das Leben findet weitestgehend "auf der Straße" statt. Das macht die Freude sichtbarer und die Fröhlichkeit wirkt ansteckend. Interview: Torsten Eßer [druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: 200 jahre befreiung] |

| [kol_3] Grenzfall: Schlaf gut in Benidorm Zu Besuch in einer der ältesten Touristenhochburgen Nicht alles was früher gut war, ist heute schlecht. Aber als besser kann man es auch nicht bezeichnen. - Immerhin: der Strand ist nach wie vor im Bestzustand in Benidorm. Es ging in einer Zeit los, da war ich noch nicht einmal geboren. Mitte der 1960er Jahre nämlich erkor man sich das weißgesandete Fleckchen nördlich von Alicante aus, um dort die ersten Betonriesen hochzuziehen und der Costa Blanca den Boom des Pauschaltourismus zu bescheren. Es folgte ein Investor dem anderen, ein Hochhaus dem anderen und schließlich sogar, der geglückten Werbung sei dank, ein Touristenstrom dem anderen. Man war im alten, kleinen, unberührten Fischerdorf Benidorm angekommen. Das verspricht schon vom engeren Wortsinn, Grundkenntnisse der lateinischen Sprache vorausgesetzt, ein wunderbares Urlaubserleben: gut schlafen. Und dann auch noch am Meer, im weißen Sand; und Sonne, den ganzen lieben Tag lang Sonne.

Dabei hat die Region um Benidorm an der Costa Blanca außer Sand und Meer nicht wirklich viel zu bieten. Radfahrern könnte noch das Herz im Hinterland aufgehen, so sie denn auf ein ständiges auf und ab im wahrsten Sinne abfahren wollen. Das ganze vor einer Karstkulisse, die man getrost auch in einem Film über Marsmenschen einsetzen könnte. Natürlich gibt‘s auch kulturelle Highlights: Keine halbe Stunde Autofahrt entfernt, liegt das Dörfchen Altea mit einer kleinen Burg auf einem Hügel. Besonderheit? Der Turm der Burg wurde bei einem Erdbeben vom restlichen Teil des Gebäudes abgetrennt. Was noch? Jede Menge Souvenir-Händler, die ihren Made-in-China-Krimskrams den kulturell interessierten Besuchern feilbieten. Natürlich kostet der Aufgang zur Burg noch einmal ein paar Euro extra, nur, das muss man fairerweise dazu sagen, der Ausblick auf den Stausee, aus dem die Region ihr Trinkwasser speist, ist kostenlos, wenngleich keineswegs umsonst, denn das türkisblaue Wasser vor den mächtigen Betonplatten ist definitiv ein Erinnerungsfoto wert.  Zurück zu Benidorm. Infrastrukturell hat der Ort alles, was man braucht: jede Menge Kreisverkehre, Geschäfte des täglichen Lebens, Fußgängerzonen und eine kilometerlange Strandpromenade. Dabei ist der südliche Teil fest in spanischer Hand und stark von Familien frequentiert. Der nördliche Teil, vom südlichen Teil durch eine natürliche Felswand abgetrennt, auf der man aber einen herrlichen Ausblick auf beide Strandteile besitzt, ist dagegen von Engländern okkupiert. Deutsche? Das war einmal. Seit es Low-Cost-Carrier aus 26 verschiedenen Destinationen Großbritanniens gibt, haben die Ingleses den Alemanes längst den Rang abgelaufen. Da nutzt es auch wenig, wenn man im "Deutschen Restaurant" seine original Nürnberger Bratwurst samt Warsteiner bekommt. Stilechter geht es da schon im Rocker Café nebenan zu, wo reihenweise nackte, stark tätowierte Männerbäuche auf ihr nächstes Pint warten.  Wer unter sengender Hitze nicht in der Bar sitzt, schläft entweder noch oder liegt tatsächlich am Strand. Und der, man mag es kaum glauben, kann sich sehen lassen. Keine Spur von nächtlicher Verwüstung, überall stehen Mülleimer, wachen Rettungsschwimmer über die Menge und patrouillieren Strandpolizisten, die wahrscheinlich von der Stadt engagiert sind. Die Ordnung klappt erstaunlich gut. Zwar muss man als Strandbesucher manches Mal die schwarzen Brillenverkäufer noch selbst abwehren, aber man wird weder von Millionen fliegender Händler noch von betrunkenen Touristen angepöbelt. Es geht sehr gesittet zu am Strand von Benidorm. Man liegt in Reih und Glied auf den (kostenpflichtigen) Liegen unter dem (kostenpflichtigen) Schirm oder wie der weit größere Teil, unter praller spanischer Sonne, um ganz aktiv etwas für den Teint zu tun. Wer möchte, kann auch auf Beachvolleyballfeldern den Ball durch die Luft baggern oder per Fuß in irgendwelche kleinen Tore befördern. Spielen ist nicht nur auf den dafür vorgesehenen Feldern erlaubt, darf aber "normale" Urlauber nicht stören. Sehr fortschrittlich. Ansonsten ist Benidorm keinesfalls ein kultureller Leckerbissen. Das Casco Antiguo gibt es zwar und ist irgendwie auch nett anzusehen, aber vernachlässigbar; insbesondere dann, wenn man bereits andere spanische Altstadtviertel gesehen hat. Außerdem ist da noch der Balcón Mediterraneo, von dem aus man einen herrlichen Blick auf beide Strände hat.

[druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: grenzfall] |

| [kol_4] Erlesen: Mini-Sprachkurs Spanisch Das handliche Format des neuen Mini-Sprachkurs Spanisch von PONS passt zum Inhaltlichen. Ab in die Hosentasche und du bist gewappnet für jegliche Alltagssituation. Die Lektionen heißen: Ins Gespräch kommen, Ausbildung Beruf, Umwelt und Natur, Sich verabreden, Sich frisch machen... Auf den ersten Blick steht der Smalltalk im Vordergrund. Die Vorstellung small zu talken, kann ich mir in erster Linie am Tresen vorstellen. Also nix wie raus in die nächste Bar. Ich bestelle mir erst mal eine Cuba libre und nutze dazu Lektion 10 Im Restaurant. Auf die Frage der Wirtin (Kapitel 1): ¿Qué te pongo? (Was gebe ich dir?) antworte ich mit Kapitel 4: Me gusta la cerveza pero prefiero una cuba libre. (Mir schmeckt Bier, aber ich ziehe ein Glas Rum-Cola vor.) Brillant. Es funktioniert! Also schnell nachlegen: Esta cuba libre está... Lektion 7 hält Eigenschaften von Speisen und Getränken parat. Zur Auswahl stehen: scharf, heiß, kalt, bitter und aha! da kommt das Wort nachdem ich gesucht habe: ...riquísima. Und schon ist dank Mini-Pons das Eis gebrochen: Die Wirtin fragt: ¿De dónde eres? (Woher kommst du? Lektion 2, Kapitel 9) Soy alemana, de Colonia. (Ich bin Deutsche, aus Köln. Das Wort für männliche Variante kenne ich noch nicht.) Ich bestelle noch eine cuba und fahre fort mit Lektion 19, Kapitel 1: ¿Cúal es la previsión para mañana? (Wie ist die Vorhersage für morgen?) Die Wirtin entgegnet: ¿Más cuba libre, una paella y despúes fiesta? Es wird mein leicht verstörter Blick gewesen sein, weshalb sie Nachsicht mit mir hat und antwortet (Lektion 19, Kapitel 2): Mucho calor. (Es wird warm.) Da mir dazu wenig einfällt, fahre ich fort mit: Me gusta la cerveza pero prefiero una cuba libre. Denn Erlerntes will vertieft werden. Während die Wirtin zusammenschüttet, was zusammen gehört, rufe ich ihr auf dem Weg zum baño, Lektion 12, Kapitel 1 zitierend, zu: Javier está lavando los manos. (Javier wäscht sich gerade die Hände.) Las Chicas se están maquillando. (Die Mädchen schminken sich.) Und: Ana está bañando sus hijos. (Ana badet ihre Kinder.). In meiner Hast übersehe ich den Putzeimer, stolpere und donnere mit dem Kopf gegen das Waschbecken. Als ich die Augen öffne, befinde ich mich in Lektion 18, Kapitel 7 und bestätige dem médico: Tengo dolor de cabeza. (Ich habe Kopfschmerzen.) Fazit und Kopfschmerzen bei Seite: Mein Eindruck ist, der Mini-Sprachkurs ist gemacht für Menschen mit Spaß an Sprachen, die durchaus schon Kontakt mit anderen romanischen Sprachen hatten und sich nun im Urlaub in Spanien ein wenig sprachliches Vermögen aneignen wollen. Der Mini-Sprachkurs unterstützt also den Transfer von der einen in die andere romanische Sprache, in dem er einen kurzen Einblick in Aussprache, Grammatik und die wichtigste Verben gibt. Wer sich mit dem Sprachkurs auf eine gänzlich neue Sprache einlässt, wird sich eher mit dem pequeño Smalltalk begnügen. Aber gerade im Urlaub, wenn die Ernsthaftigkeit einem leicht dauerberauschten, sonnigen Gemütsbefinden weicht, wird das so erworbene Sprachvermögen etwa in den Bars der spanischen Hauptstadt Madrid heitere Plauderstunden bescheren. Mini-CD: Die beiliegende Mini-CD ist leider nicht allen Playern und Computer-Systemen kompatibel. Die auf der CD enthaltenen mp3-Dateien können allerdings auch auf den Internetseiten von PONS heruntergeladen werden. Natürlich lassen sie sich auf den mp3-Player überspielen und sind so im Urlaub immer greifbar.

Text: Dirk Klaiber [druckversion ed 08/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: erlesen] |

.