ed 12/2015 : caiman.de

kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [archiv]

|

spanien: Die Heilige Eulalia und ihre Kirche in Mérida

BERTHOLD VOLBERG |

[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |

|

|

uruguay: Homestory – Hausbesuch in der uruguayischen Mittelschicht

LARS BORCHERT |

[art. 2] | ||

|

argentinien / chile: Terra X: Geheimes Kuba

Achtteilige Geschichtsreihe / 11. Dez. 2015 ZDFinfo |

[art. 3] | ||

|

argentinien: Von Engeln, Halbgöttern und Liebeszauber

ALEXANDRA GEISER |

[art. 4] | ||

|

hopfiges: Xibeca, Estrella und der Hunger

DIRK KLAIBER |

[kol. 1] | ||

|

sehen: Terra X: Geheimes Kuba

Achtteilige Geschichtsreihe / 11. Dez. 2015 ZDFinfo |

[kol. 2] | ||

|

ausstellung: Ecuador – Vom Meerschweinchen-Modewettbewerb zur Vernissage

|

[kol. 3] | ||

|

lauschrausch: Iberoamerikanische Klänge zum Fest

Chano Domínguez, Maria Serrano, Alejandra Ribera TORSTEN EßER |

[kol. 4] |

| [art_1] Spanien: Die Heilige Eulalia und ihre Kirche in Mérida Am 10. Dezember des Jahres 304 tritt ein 12-jähriges Mädchen in der damals größten Stadt der Iberischen Halbinsel und Hauptstadt der römischen Provinz Lusitania, Augusta Emerita (Mérida), vor den mächtigen Statthalter des Römischen Reiches, beschimpft ihn und stößt eine römische Götterstatue zu Boden. Die tapfere Kleine stellte Roms Verwalter wegen der letzten Welle blutiger Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian zur Rede und rief angeblich: "Ihr wollt Christen töten? Da habt Ihr mich!" Und zielstrebig marschierte die kleine Eulalia in ihr Martyrium, von dem sie sich die Erlösung versprach. Heute ist Santa Eulalia Spaniens populärste Märtyrerin und die Stadtpatronin von Mérida, der Hauptstadt der Extremadura und ebenso von der Hauptstadt Kataloniens. In Barcelona trägt sogar die Kathedrale ihren Namen: Santa Eulalia. Zwar waren es angeblich zwei verschiedene heilige Jungfrauen (in Mérida und in Barcelona), aber aufgrund der sehr großen Ähnlichkeit der Legenden und Lebensdaten (Eulalia von Mérida: 292 - 304; Eulalia von Barcelona: 290 - 303) gehen viele Historiker heute davon aus, dass es sich um ein und dieselbe Heilige handelt.

Ihr Schicksal ist jedenfalls nicht nachahmenswert, denn die detailreich geschilderten Foltermethoden, die Eulalia gemäß der Legende noch vor ihrem endgültigen Tod ertragen musste, lassen auch die härtesten Helden erschauern. Es gibt verschiedene Versionen ihres Martyriums, besonders detailliert und der christlichen Propaganda dienend wird ihre Leidensgeschichte vom christlichen römischen Dichter Prudentius erzählt. Demnach wurde Eulalia zunächst ausgiebig ausgepeitscht, dann schnitt man ihr die Brustwarzen ab und riss mit glühenden Zangen ganze Fleischstücke aus ihrem kleinen Körper. Danach hielt man brennende Fackeln in die klaffenden Wunden und setzte ihre Haare in Brand. Zum Schluss, da sie immer noch lebte, warf man ihren verstümmelten Leib in einen großen Ofen. Und eine Minute später flog angeblich eine weiße Taube aus dem verschlossenen Ofen und erhob sich in den Himmel. Prudentius behauptet, dass das Mädchen ohne eine Träne zu vergießen, alles erduldete und sich sogar voll Todessehnsucht den Flammen entgegen reckte. Ob so ein monströses Opfer von einem liebenden Gott wirklich gern gesehen wurde, darf zumindest bezweifelt werden. Eigentlich hätte Eulalia schon nach dem ersten Folterdurchgang tot sein müssen (es handelte sich schließlich nicht um einen Gladiator, sondern um ein 12-jähriges Mädchen), aber die Legende wollte sie offenbar in eine dreifache Märtyrerin verwandeln, um die Unbesiegbarkeit des neuen christlichen Glaubens zu demonstrieren.

Im 4. Jahrhundert, nachdem das Christentum zunächst von Kaiser Konstantin erlaubt und dann später kurz vor dem Untergang des Römischen Reiches sogar Staatsreligion wurde, erbaute man an der Stelle, wo ihr Martyrium stattgefunden hatte, der heiligen Eulalia eine zunächst bescheidene Kirche und erklärte sie zur Stadtpatronin. Im frühen 7. Jahrhundert wurde das Kirchlein von den Westgoten durch eine standesgemäße, für damalige Verhältnisse große Basilika ersetzt. Ein paar Jahrzehnte später, im Jahr 712, wurde Mérida von den muslimischen Arabern erobert und die Kirche Santa Eulalia wurde ab dem 9. Jahrhundert kaum mehr für Gottesdienste genutzt und begann, langsam zu verfallen. Heute sind die Reste der westgotischen Basilika aus dem 5. bis 7. Jahrhundert in der Unterkirche zu bewundern, wo sich Fragmente von Mauern und Säulen erhalten haben. Im Zentrum erhebt sich eine interessante Säule mit pausbäckigen Kinderköpfen. Die sehenswerten Fresken in der Kripta, die u.a. die Heilige Anna sowie den Heiligen Martin auf einem extrem drolligen Pferdchen zeigen, stammen allerdings nicht aus der vorarabischen Epoche, sondern wurden erst nach der Reconquista gemalt.

Nachdem Mérida im Jahr 1230 vom kastilischen König Alfons IX. erobert wurde, widmeten sich die christlichen Kastilier der Rekonstruktion der alten Basilica de Santa Eulalia. Der Kirchenbau, in dem wir heute stehen, ist also vor allem eine Mischung aus Spätromanik und Frühgotik. Noch bis ins 15. Jahrhundert ergänzte man den Tempel mit An- und Umbauten. In der Renaissance hat man zudem an der Stelle, an der man den Ofen vermutete, in dem die Heilige verbrannt wurde, einen antikisierenden Miniatur-Tempel mit römischen Säulen platziert. Am Ende hat das heidnische Römische Reich, das ihren Tod forderte, die Heilige Eulalia also wieder eingeholt. Denn ganz ohne Rom geht in Emerita Augusta, der spanischen Stadt mit den meisten römischen Monumenten, eben nichts. Text + Fotos: Berthold Volberg Tipps und Links: Basilika Santa Eulalia: Öffnungszeiten für Besichtigung im Sommer (Juni - September): von 9.30 - 13.30 Uhr und von 17.00 bis 19.30; Oktober - Mai von 9.30 – 13.30 Uhr und von 17.00 bis 18.30 Uhr. Eintrittspreis mit Unterkirche: 3 Euro Unterkunft in Mérida: Hotel Cervantes, (nur einen Steinwurf von der Kirche Santa Eulalia entfernt), Calle Camilo José Cela 10, 06800 Mérida, Tel. 924-314961 und 924314901. Einfaches, zentrales Zweisterne-Hotel, Übernachtung 35 Euro, verfügt auch über Bar / Restaurant informacion@hotelcervantes.com www.hotelcervantes.com Verpflegung in Mérida: Tapas-Bar "Diana", direkt hinter dem römischen Diana-Tempel. Besonders zu empfehlen ist das Tapas-Menü, bei dem man sich fünf leckere Tapas zusammen stellen kann (12 - 15 Euro). Absolut köstlich sind die frittierten Auberginen mit Honig, Kabeljau (Bacalao) mit Haselnuss-Soße, Rotwein-Gulasch vom iberischen Schwein. [druckversion ed 12/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |

|

[art_2] Uruguay: Homestory – Hausbesuch in der uruguayischen Mittelschicht

Kurz die richtige Klingel suchen, einmal drücken und schon geht die Tür auf. “Hola, cómo estás? Bienvenido, entrá!“, begrüßt mich Victoria. Sie ist die Frau von Marcos, der mich spontan eingeladen hat. Er hatte von einem gemeinsamen Freund erfahren, dass ich einige Zeit sein Land bereisen würde. Ich freue mich über die herzliche Begrüßung und folge der Aufforderung einzutreten nur allzu gerne. Victoria und Marcos leben in Mercedes in einer kleinen Straße zwischen der Plaza Independencia und dem Río Negro. Hier stehen vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser. Die meisten verfügen über zwei Stockwerke. Es ist die typische Wohngegend der uruguayischen Mittelschicht in dieser Stadt. Aber was heißt das genau – Mittelschicht?

Nun kommt auch Marcos und begrüßt mich. Die beiden führen mich in ihr Esszimmer. Auf dem Tisch steht neben einer Schüssel Salat eine große Platte mit frisch gegrilltem Fleisch und Würsten. Eine Essenseinladung ohne den obligatorischen Asado ist wahrscheinlich undenkbar in Uruguay, zumal Fleisch und Gemüse zu den Produkten gehören, die im Vergleich zu deutschen Preisen immer noch sehr günstig sind. Das Fleisch haben sie gerade noch auf dem Grill zubereitet, der in einer Ecke ihrer Terrasse in Stein eingefasst ist. Auch das ist Standard eines uruguayischen (Mittelschicht-)Zuhauses: keine Terrasse bzw. kein Garten ohne parrilla. Victoria öffnet zum Essen eine Flasche uruguayischen Rotwein, einen Tannat, das ist die am meisten angebaute Rebsorte im Land. Wir reden viel über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer Länder. „Unsere Mittelschicht war früher noch viel breiter. Erst als Mitte der 1950er Jahre die Weltmarktpreise für unsere Hauptexportprodukte Fleisch und Wolle in den Keller fielen, begann hier der Abstieg“, erklärt Marcos. „Dazu kamen die vielen Streiks und Demonstrationen in den Sechzigern, dann der Militärputsch Anfang der Siebziger und die Diktatur bis 1985“, fügt Victoria hinzu. „Das alles hat unsere Wirtschaft extrem geschwächt. Und dann folgte noch die große Krise unseres Bankensektors vor gut zwölf Jahren – das war der zweite große Kollaps.“ Während all dieser Zeit seien die meisten jungen Leute ins Ausland abgewandert. Erst in den letzten zehn Jahren sei es mit der Wirtschaft stetig bergauf gegangen und viele von ihnen seien wieder zurückgekommen. „Es ist wirklich komisch. Wenn ich als kleines Kind mein Essen nicht aufessen wollte, hat meine Mutter immer gesagt, ich solle an die armen Kinder in Spanien denken, die während der Franco-Zeit oft hungern mussten“, erinnert sich Victoria, während sie sich das zweite Mal Fleisch auf den Teller füllt. „Und dann kamen Jahrzehnte, in denen es hier Menschen gab, die gehungert haben.“ Sicherlich sei es nie so schlimm gewesen wie in anderen lateinamerikanischen Ländern. Aber so gut wie es den Europäern insgesamt gegangen sei, hätten es die Menschen in Uruguay nicht gehabt. Auch jetzt sind Lebensstandard und Kaufkraft der Menschen im Land niedriger als in den meisten europäischen Ländern. Aber das Land befindet sich auf einem steten Wachstumspfad. Nimmt man die gut acht Prozent der Menschen, die das bittere Los haben, unter der Armutsgrenze zu leben, sind das immerhin schon wieder rund drei Prozent weniger als noch vor vier Jahren, ganz zu schweigen von den 36 Prozent, die es bis 2006 waren. Das Durchschnittseinkommen im Land steigt ständig, allein zwischen 2011 und 2013 nahm er von 11.860 US-Dollar auf 16.435 US-Dollar pro Jahr zu. Zugleich hat Uruguay den geringsten Einkommensunterschied in Lateinamerika: Die reichsten 20 Prozent der Bevölkerung verdienen achtmal so viel wie die ärmsten 20 Prozent. In den USA verdienen die reichsten 20 Prozent der Bevölkerung sechzehn Mal so viel wie die ärmsten 20 Prozent. „Wir können uns zum ersten Mal ein Auto leisten“, sagt Marcos zufrieden, während seine Frau sofort mit den Augen rollt. „Ja, das liebe Auto“, stöhnt sie. „Wofür brauchen wir das? Eine Europareise wäre mir viel lieber gewesen. Jetzt zahlen wir fleißig unseren Kredit dafür ab und der kleine Asiate steht die meiste Zeit vor der Tür.“ Damit spricht sie zwei Dinge an, die fast symptomatisch für die Uruguayos sind: die Sehnsucht, Europa (und damit die Heimat ihrer Vorfahren) kennenzulernen, und die „cuotas“, also Kreditraten. Mit dem neuen Wohlstand erfüllen sich viele Menschen lang gehegte Konsumwünsche – aber in der Regel müssen sie einen Kredit aufnehmen, damit die Träume auch in Erfüllung gehen. Zu den Objekten der Begierde gehört alles vom Smartphone über Wohnungseinrichtungen bis hin zu einem neuen Auto. Aus diesem Grund fahren heute auch sehr viel weniger der aufwendig und liebevoll gepflegten Oldtimer durch die Straßen als noch vor zehn Jahren. Zum Nachtisch serviert Victoria Vanilleeis mit Dulce de Leche, eine Milch-Karamellcreme, die in fast keiner uruguayischen Süßspeise fehlt und Marcos gießt drei große Gläser Whiskey ein (den man hier„Whisky“ schreibt). Als ich ihm dabei zuschaue, wie er die Gläser füllt, tritt mir Schweiß auf die Stirn. „Gut, dass ich zum Hostel nicht weit gehen muss“, denke ich, während mir mein Gastgeber lachend zuprostet. „Chin Chin, amigo“, sagt er. „Wir haben hier vielleicht nicht das höchste Durchschnittseinkommen der Welt, aber dafür den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Whisky.“ Im Durchschnitt trinken die Uruguayos Studien zufolge tatsächlich 2,4 Liter pro Person und Jahr. Diesen Spitzenplatz teilen sie sich im Wechsel mit den Franzosen. Aber das Land kennt auch sehr strenge Alkoholgrenzen bzw. -kontrollen: Nur 0,3 Promille sind am Steuer erlaubt. Bei Verstößen drohen (ebenso wie bei Geschwindigkeitsüberschreitungen) hohe Geldstrafen, die je nach Einkommenshöhe mehrere Monatsgehälter betragen können. Als ich mich gegen Mitternacht mit weichen Knien und einem seligen Lächeln verabschiede und zu meinem Hostel gehe, sind die Straßen menschenleer. In meiner Hosentasche steckt ein Zettel, auf den mir Victoria und Marcos die Adressen einiger Freunde aufgeschrieben haben, um auch sie zu besuchen. Sie leben quer über das ganze Land verteilt. Außerdem haben sie mich eingeladen, jederzeit wieder vorbeizuschauen. Und sie haben mir mehrmals versichert, dass ich keine Angst haben muss, nachts überfallen zu werden. „Vielleicht in einigen Stadtteilen Montevideos“, sagen sie. „Aber im Rest des Landes nicht – selbst während der schlimmsten Krisen ist hier so etwas nur ganz selten passiert.“ Ist schon beruhigend.

[druckversion ed 12/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: uruguay] |

| [kol_3] Ausstellung: Ecuador – Vom Meerschweinchen-Modewettbewerb zur Vernissage Die Kult-Illustratoren Rocket & Wink, das Fotografenduo Yukiko und der Reiseblogger Steve Hänisch präsentieren Ecuador als Kunst  Rocket&Wink, Illustration, Titel: Peligro Vielfältig, inspirierend und durchaus schrill. Diese Wörter beschreiben nicht nur das Land Ecuador, sondern auch die fünf deutschen Künstler, die sich vor wenigen Wochen auf eine kreative Expedition dorthin begeben haben. Nun sind sie wieder da. Im Gepäck: eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Kunstwerken, von der Collage bis zum digitalen Reisetagebuch – zu sehen ab 1. Dezember 2015 in der Botschaft der Republik Ecuador in Berlin. Im Rahmen der Initiative Feel Again hatte das ecuadorianische Tourismusministerium im September 18 Künstler aus aller Welt dazu eingeladen, die Natur und Kultur des abwechslungsreichen Landes am Äquator zu erspüren und das Erlebte in Kunstwerke zu verwandeln. Das Ziel: Anstelle der üblichen Reiseberichte und Fotos entstehen originelle Werke, die Ecuador so zeigen, wie es noch niemand gesehen hat.  Rocket&Wink, Illustration, Titel: Crema Cream Mit dabei: Das Kreativduo Rocket & Wink, mehrfach ausgezeichnete Stars der deutschen Kreativszene. Ihr unverwechselbares Markenzeichen: ausgefallene Outfits und die unverkennbaren Masken, die ihnen Anonymität schenken. Michelle Phillips und Johannes Conrad vom Berliner Fotografen- und Grafikdesigner-Duo Yukiko hingegen haben sich mit ihren Regiearbeiten und als Art Direktoren des Magazins „Flaneur“ einen Namen gemacht. Videoproduzent und Reiseblogger Steve Hänisch begeistert als Back-Packer seine internationalen Follower mit unterhaltsam aufbereiteten Filmbeiträgen und Posts, die jede Menge Geheimtipps jenseits der üblichen Touristenpfade enthalten. Eine Woche lang ging es für das deutsche Team in einem quietsch-pinken Tour-Bus durch die Anden. Begleitet von einer Filmcrew besuchten die Künstler die höchstgelegene Hauptstadt der Welt, Quito, die Kraterlagune Quilotoa und Kultstätten aus Zeiten vor den Inkas. Sie staunten in Cuenca über einen Modewettbewerb für Meerschweinchen (ja, für die niedlichen Nager wird dort tatsächlich eine Art „Fashion-Week“ veranstaltet) und lebten zwei Tage lang in der Hacienda eines ehemaligen Präsidenten.  Rocket&Wink, Illustration, Titel: Out Rocket & Wink, die nach kurzer Zeit von den ecuadorianischen Medien und der Bevölkerung als Popstars gefeiert wurden, haben ihre Eindrücke in einer exklusive Ecuador-Ausgabe ihres „whatever“-Magazins verarbeitet. Illustrationen, Graffitis und landestypische Details haben die beiden vor Ort förmlich aufgesaugt und sie in ihrem typischen Collagenstil zu farbenfrohen Drucken zusammengefügt. Die fünfteilige Fotoserie von Yukiko hingegen zeigt einen minimalistischen Blick auf das südamerikanische Land und inszeniert charakteristische Pflanzen und Folklore-Elemente als Schattenspiele. Steve Hänisch präsentiert als Dokumentar des Feel Again-Projektes ein mehrteiliges, digitales Reisetagebuch aller einprägsamen, manchmal skurrilen Momente der Expedition und gibt als Südamerika-Experte tiefe Einblicke in die Geschichte und Kultur Ecuadors. Eine exklusive Auswahl an Werken der fünf Künstler ist im Dezember 2015 in der Ausstellung Eine Reise durch die Anden in der Botschaft der Republik Ecuador zu sehen. [druckversion ed 12/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: ecuador] |

|

[art_4] Argentinien: Von Engeln, Halbgöttern und Liebeszauber

Eine Stadt in der Provinz im Nordwesten Argentiniens. Ein halbes Jahr lang werde ich hier verbringen, studieren und in die "lateinamerikanische Perspektive" eintauchen. ...und dies beginnt bereits in meiner Unterkunft.

Vor meinem geistigen Auge tauchen unwillkürlich drei barocke Putten auf, die um meinen Kopf flattern. Da ich aber inzwischen mitbekommen habe, dass insbesondere der Katholizismus bisweilen die absonderlichsten Blüten treibt und ich Elys religiöse Gefühle nicht verletzen möchte, nicke ich nur und merke an, dass das ja sehr freundlich von den Engeln sei. Ein großer Fehler. Von nun an lässt mich Ely mit ihren Engeln nicht mehr in Ruhe. Sie erzählt mir von ihren Gesprächen mit Michael, Gabriel und Raffael, den Erzengeln, die sich in meiner Vorstellung - ich weiß nicht warum - in kleine fliegende Ninja Turtles verwandeln. Die Engel, so vertraut sie mir an, wachen auch über katholische Lebensweise und Moral. Oha! Eigentlich seien sie dagegen gewesen, dass sie dieses Zimmer beziehe. Und Erzengel Michael habe ihr dann geraten, wenigstens ihr Bett umzustellen, da die Dämpfe des im Erdgeschoss gelegenen Geschäftes schädlich für die Engel seien. Das Thema beginnt mich zu interessieren und sie, begeistert von der Möglichkeit, mich zu bekehren, beugt sich vor und erklärt bedeutsam: "In diesem Geschäft verkehren Menschen, die sich der santería verschrieben haben." Santería! Beschwörung afrikanischer Gottheiten! Blutige Rituale! Das muss erforscht werden!  Bei nächster Gelegenheit betrete ich besagten Laden, der mich bis dahin nicht interessiert hat, da sich im Schaufenster nur Kerzen und Maria- oder Jesusfiguren in den kitschigsten Ausführungen befinden. Einmal eingetreten, schlägt mir ein Geruch nach Wachs, Weihrauch und Putzmittel entgegen. Der Laden ist bis zur Decke vollgestopft mit Kerzen in allen Farben und Formen, Statuen, Heiligenbildern, Rosenkränzen und Anhängern aller Art. Erst bei genauerem Hinsehen erkenne ich zwischen den Gebrauchsartikeln Seifen und Putzmittel für den Priester von heute, die eine ganz besondere Wirkung versprechen. Da gibt es Putzmittel, die Häuser von bösen Geistern reinigen, Seife, die Reichtum anzieht oder Glück in der Liebe herbeizaubert. Letzteres gibt es sowohl für männliche als auch weibliche Liebesglücksuchende. Besonders praktisch erscheint mir die Seife de siete poderes, die ein kleines Rundum-Sorglospaket in siebenfacher Hinsicht verspricht: Geld, Glück, Gerechtigkeit, Beruf, Partnerschaft, Liebe und Ehe. Die Seifen verströmen alle denselben extrem penetranten Geruch und unterscheiden sich lediglich in ihrer Farbe. Rot für Liebe, Gelb für Gold, Weiß für die Sieben Mächte und so weiter. Genauso die Putzmittel: jeweils ein kleines Plastikfläschchen mit farbiger, aber immer im selben Duft gehaltener Flüssigkeit. Der Geruch ist so durchdringend streng, dass ich Ely einen Moment Recht gebe und an die engelschädigende Wirkung der Dämpfe glaube.  Ein Verkaufsschlager sind u.a. Hologramme der Jungfrau Maria fürs Portemonnaie, deren Augen einem beständig folgen. Die in einer Ecke versteckten Kräuter entpuppen sich zu meiner Enttäuschung als yuyo, sprich harmlose mate-Beigaben. Keine Hühner im Hinterhof für irgendwelche Rituale. Besonders "heidnische" Artikel in Elys Sinne kann ich beim besten Willen nicht finden. Das mit der katholischen Moral, nun ja: Erzengel Michael hat sich wahrscheinlich an den phallusförmigen Kerzen gestört, die bei den Liebesglückartikeln stehen und in allen Farben verkauft werden. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Den Zauberseifen jedenfalls kann ich nicht widerstehen, mit etwas Phantasie in eine kleine Geschichte verpackt geben sie ein prima Geschenk in Deutschland. Doch siehe da, an der Kasse in einer Kiste finde ich dann doch noch einen Hauch santería .

Stellten die Sklaven um 1800 noch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung von Buenos Aires, wurden die meisten im Tripel-Allianzkrieg gegen Paraguay Ende des 19.Jahrhunderts an vorderster Front als Kanonenfutter verheizt. Doch zurück zur Karte. Das Gebet stellt sich als Anweisung zu einem Liebeszauber heraus: "An Pomba Gira. Salve Pomba Gira! Salve María Padilha. Salve María Mulambo Laroie. Exú Pomba Gira. Frau der sieben Exús. Und Verteidigerin der Frauen, ich bitte und flehe um (...). Im Gegenzug biete ich dir an (...). Königin Pomba Gira, um die sieben Exús, welche deine Schritte begleiten, um die sieben Führer auf deinem Weg; ich bitte dich um deinen Schutz, damit meine Wege frei seien, frei in allen Sinnen, hauptsächlich um das Herz von (...) zu erlangen. So soll es sein." (Anweisung: Die Gabe überreichen, den Wunsch dabei äußern und dreimal hintereinander sagen: "Laroie, exú, mojuba a los pies de Pomba Gira!") Pomba Gira sieht mir nicht so aus, als krümme sie auch nur den kleinen Finger ohne ein bisschen Hühnerblut. Also doch! Auf einer anderen Karte, an den Herrn Tod gerichtet, heisst es: "Señor, La Muerte, bitte du den Allmächtigen Gott, er möge mir alles gewähren, um was ich dich bitte, dass derjenige, der mir Schaden zugefügt oder mich mit dem Bösen Blick angesehen hat, sein ganzes Leben lang bereue, und dass sich alles sofort gegen ihn selbst wenden möge. Mach, dass der, der mich in der Liebe betrügt, zu mir zurückkehrt, und, wenn er deiner wundersamen Stimme, Guter Geist des Todes, nicht gehorcht, lass ihn die Macht deiner Sense spüren.(...) Im Spiel und im Geschäft benenne ich dich als meinen besten Anwalt. (...) Amen!" Die Verkäuferin lächelt nur, als ich ihr die Karte fragend entgegenhalte. Überhaupt ist sie auffällig zurückhaltend. In allen anderen Geschäften der Stadt wird man von mindestens zwei Angestellten umgarnt, sie hingegen schweigt.

Jedenfalls betrachtete Ely mich seitdem nur noch flüchtig von der Seite - wahrscheinlich haben mich die drei, Michael, Gabriel und Raffael, verraten und ihr empfohlen möglichst jeglichen Kontakt mit mir zu vermeiden. Text + Foto: Alexandra Geiser [druckversion ed 12/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: argentinien] |

|

[kol_1] Hopfiges: Xibeca, Estrella und der Hunger

Wir flogen von Memmingen aus nach Girona in Katalonien. Von Berlin aus nicht der nahegelegenste Flughafen, aber eine märchengleiche Hochzeit am Starnberger See hatte uns nach Bayern geführt. Eine Hochzeit in Reichweite des Klosters Andechs. Dort brennen sie einen guten, sehr süffigen Obstler. Ideal zur emotionalen Einstimmung, wenn sich die Hübschen das Ja-Wort geben, ideal gegen frühherbstliche, regnerische Kaltwetterfronten über dem See und ideal zur Einstimmung auf 10 Tage Kinderferien mit Papas. Aus Sicht der Papas nicht zuletzt mit dem Ziel, möglichst viele Biere zu verkosten. Handwerklich hergestellte Biere kleiner Brauereien, Eigenmarken von Supermarktketten und einfach alle Biere, die wir noch nie getrunken hatten.

Tag 1: Sonntags sind auch an der nördlichen Costa Brava in ausgewählten Städten die Supermärkte bis 15 Uhr geöffnet. Wir konnten also direkt nach der Landung mit dem ersten Einkauf eine ganze Reihe uns unbekannter Biere erstehen. Als Basis jedoch führt natürlich kein Weg vorbei an Xibeca und Estrella. Xibeca, das leichte, so sensationell, weil unglaublich zurückhalten im Geschmack, Estrella, das unvergleichbar angenehm in der Hand liegende. Die 0,33 Liter Dose der katalanischen Hausmarke ist mit einer de Sinnen schmeichelnden und die Haut zärtlich streichelnden Oberfläche versehen. Nach dem Einkauf haben die Kinder Hunger. Also rüber zu Conce und Paco. Über den Feldweg, der das Restaurant im Nachbardorf mit unserem verbindet. Paco strahlt: „Jungs, ich hab von San Miguel zu Estrella gewechselt.“ Und stellt uns zwei gezapfte, mit einer dünnen Eisschicht überzogene Gläser auf unseren Tisch in der Sonne. Kinder glücklich mit Melone und Schinken, Fisch und Pommes und zum Abschluss Eis, Papas glücklich, dass auf dem Rückweg nur der Feldweg zu meistern ist. An Verkostung war an diesem Tag nicht mehr zu denken. Tag 2: Wanderung auf der Cap de Creus zum kleinen Leuchtturm. Im Gepäck die geliebten Estrella-Dosen. Zurück mit Hunger. Grillen und dazu passend Xibeca. Keine Verkostung möglich.

17 Uhr: Die ersten Kinder sterben schon vor Hunger, was die Stimmung drückt. Schnell ne Pasta und viel Xibeca. 19 Uhr: Bananen und Cornflakes. Zur Vermeidung, dass wir mit den Kindern in die Federn sinken, hilft definitiv kein Verkosten eines neuen Bieres, sondern Cuba Libre. Tag 5 bis Tag 9: 6.30 Uhr: Frühstück! Frühstück! Sechs Kinder springen abwechselnd auf vier Papas herum und schreiben ihren ohrenbetäubenden Hungergesang. 8.30 Uhr: Das 2. Frühstück ist beendet. Aber nicht, weil die Kleinen satt wären, sondern weil es zu wenig Würsten gab und sie grölend und streitend zum Dorf-Metzger gezogen sind. Vier Papas versuchen mit vereinten Kräften ein wenig Ordnung ins Küchenchaos zu bringen, da hilft nur um 8.45 Uhr: Xibeca. Verkostung rutscht ins Abseits. Tag 10: Nach der morgendlichen hungerstillenden Routine und dem Packen, denn in drei Stunden geht der Flieger, fällt uns ein einsames kühles Craft Bier, dass sich ganz hinten im Kühlschrank hinter drei Liter-Flaschen Xibeca (köstlich im Anblick) und sechs Estrella-Dosen (bei Berührung Verzehrung unausgeschlossen) verschanzt hatte, entgegen. Während Xibeca und Estrella mit auf Tour gen Flughafen gehen, verbleibt Craft mit dem Versprechen der baldigen Verkostung zurück. Die riesigen vier Baguette und die 30 Würstchen stillen den Hunger gerade Mal bis Bremen. Dann muss ein Papa losziehen, um in den fünf Minuten bis zur Abfahrt des Zuges Nachschub zu besorgen. Vor dem Brezel-Bäcker eine lange Schlange. Nach vier Minuten erfolgreich, allerdings reicht die zeit wirklich nicht mehr, auch noch Bier zu besorgen. Im Zug sitzen brezelglückliche Kinder seit an seit mit verstörten Papas. Da spricht mich ein Andechser Mönch an: Mogst an Obstler? |

|

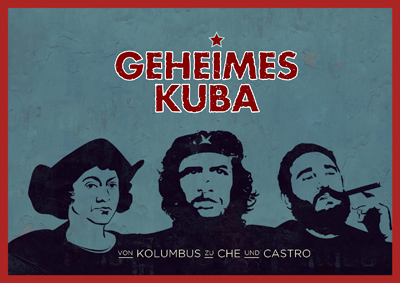

[kol_2] Sehen: Terra X: Geheimes Kuba

Achtteilige Geschichtsreihe / 11. Dez. ZDFinfo Eine jahrzehntelange Feindschaft könnte zu Ende gehen: Als US-Präsident Barack Obama und der kubanische Präsident Raúl Castro am 17. Dezember vor einem Jahr ankündigten, die diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den USA wieder aufzunehmen, begann die aktuellste Wendung in einer wechselvollen Geschichte.

Die neue achtteilige ZDFinfo-Reihe "Geheimes Kuba" schildert die Entwicklung des karibischen Inselstaats von der spanischen Kolonialzeit bis in die Gegenwart – mit bisher nicht veröffentlichtem Filmmaterial und 50 internationalen Kuba-Experten und Zeitzeugen.

Zu diesen zählen sowohl Mitkämpfer wie auch Gegner Fidel Castros und seines Vorgängers Fulgencio Batista. Unter ihnen sind Kubas früherer Geheimdienstchef Juan Antonio Rodríguez Menier und KGB-Lateinamerikachef Nikolai Leonow, Che Guevaras Kampfgefährte Dariel Alarcón und CIA-Agent Félix Rodríguez, Fidel Castros frühere Geliebte Marita Lorenz und sein ehemaliger Bodyguard Carlos Calvo, die Stiefenkelin von Kubas größtem Mafiaboss Meyer Lansky, Kubas bedeutendster Autor der Gegenwart Leonardo Padura und der letzte Staatschef der DDR und persönlicher Freund der Castro-Brüder, Egon Krenz.

Sendetermine Freitag, 11. Dezember 2015, 20.15 Uhr, ZDFinfo: Geheimes Kuba 20.15 Uhr: Sklaverei und Freiheitskampf 21.00 Uhr: Zuckerboom und Dollarrausch 21.45 Uhr: Mafiabosse und Putschisten 22.30 Uhr: Diktatur und Revolution Weiterer Sendetermin, an dem die ersten vier Folgen nacheinander gesendet werden: Freitag, 18. Dezember 2015, 12.00 Uhr, ZDFinfo

Die ersten vier Folgen Folge 1: Geheimes Kuba – Sklaverei und Freiheitskampf Um Kuba heute zu verstehen, muss man seine Vergangenheit kennen. Seit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus wurde Kuba immer von den großen Imperien der Welt begehrt und beherrscht. Kubas Freiheitskampf war lang und blutig – und wurde letztendlich mit Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen, die als Gegenleistung dafür bis heute die Militärbasis Guantanamo auf der Insel besitzen.

Folge 2: Geheimes Kuba – Zuckerboom und Dollar-Rausch Bereits als spanische Kolonie lebte Kuba hauptsächlich von zwei Exportprodukten: Tabak und, vor allem, Zucker. Das weiße Gold machte Kuba Anfang des 20. Jahrhunderts für die USA unersetzlich – im Ersten Weltkrieg wurde Kuba aufgrund des Zuckers zum reichsten Land der Welt – und stürzte danach in eine tiefe Krise. Um Kuba vor dem Abgleiten in den Kommunismus zu retten, unterstützten die USA einen jungen Unteroffizier namens Fulgencio Batista, der Kubas Militärdiktator wurde.

Folge 3: Geheimes Kuba – Mafiabosse und Putschisten Die boomende Wirtschaft und die korrupte Bürokratie auf Kuba lockten ab Mitte der 30er Jahre nicht nur amerikanische Investoren ins Land, sondern auch Kriminelle. Der König des Glücksspiels, Meyer Lansky, übernahm die Macht in den Casinos und Spielhöllen der Insel. Nach und nach wurden Glücksspiel, Korruption und Verbrechen zum festen Bestandteil des kubanischen Alltags. Dagegen lehnte sich ein junger Jurastudent namens Fidel Castro auf – und griff mit einer Gruppe Gleichgesinnter die Militärbasis von Moncada an.

Folge 4: Geheimes Kuba – Diktatur und Revolution Nach dem gescheiterten Angriff auf die Moncada-Kaserne saß Fidel Castro im Gefängnis. Seine Revolution war gescheitert, bevor sie wirklich begann. Doch wider Erwarten ließ Kubas Diktator Batista seinen Widersacher Castro frei. Der ging ins Exil nach Mexiko und scharte eine neue Rebellentruppe um sich. Auch ein argentinischer Revolutionär namens Ernesto "Che" Guevara schloss sich ihm an. Bei dem zweiten Revolutionsversuch wurden die meisten von ihnen sofort nach der Landung verhaftet oder getötet. Doch diesmal gaben sie nicht auf, sie kämpften weiter, jahrelang. Am 1. Januar 1959 schließlich flüchtete Diktator Batista von der Insel. Fidel Castro zog siegreich in Havanna ein und richtete im Hilton Hotel seinen Regierungssitz ein.

|

| [kol_3] Ausstellung: Ecuador – Vom Meerschweinchen-Modewettbewerb zur Vernissage Die Kult-Illustratoren Rocket & Wink, das Fotografenduo Yukiko und der Reiseblogger Steve Hänisch präsentieren Ecuador als Kunst  Rocket&Wink, Illustration, Titel: Peligro Vielfältig, inspirierend und durchaus schrill. Diese Wörter beschreiben nicht nur das Land Ecuador, sondern auch die fünf deutschen Künstler, die sich vor wenigen Wochen auf eine kreative Expedition dorthin begeben haben. Nun sind sie wieder da. Im Gepäck: eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Kunstwerken, von der Collage bis zum digitalen Reisetagebuch – zu sehen ab 1. Dezember 2015 in der Botschaft der Republik Ecuador in Berlin. Im Rahmen der Initiative Feel Again hatte das ecuadorianische Tourismusministerium im September 18 Künstler aus aller Welt dazu eingeladen, die Natur und Kultur des abwechslungsreichen Landes am Äquator zu erspüren und das Erlebte in Kunstwerke zu verwandeln. Das Ziel: Anstelle der üblichen Reiseberichte und Fotos entstehen originelle Werke, die Ecuador so zeigen, wie es noch niemand gesehen hat.  Rocket&Wink, Illustration, Titel: Crema Cream Mit dabei: Das Kreativduo Rocket & Wink, mehrfach ausgezeichnete Stars der deutschen Kreativszene. Ihr unverwechselbares Markenzeichen: ausgefallene Outfits und die unverkennbaren Masken, die ihnen Anonymität schenken. Michelle Phillips und Johannes Conrad vom Berliner Fotografen- und Grafikdesigner-Duo Yukiko hingegen haben sich mit ihren Regiearbeiten und als Art Direktoren des Magazins „Flaneur“ einen Namen gemacht. Videoproduzent und Reiseblogger Steve Hänisch begeistert als Back-Packer seine internationalen Follower mit unterhaltsam aufbereiteten Filmbeiträgen und Posts, die jede Menge Geheimtipps jenseits der üblichen Touristenpfade enthalten. Eine Woche lang ging es für das deutsche Team in einem quietsch-pinken Tour-Bus durch die Anden. Begleitet von einer Filmcrew besuchten die Künstler die höchstgelegene Hauptstadt der Welt, Quito, die Kraterlagune Quilotoa und Kultstätten aus Zeiten vor den Inkas. Sie staunten in Cuenca über einen Modewettbewerb für Meerschweinchen (ja, für die niedlichen Nager wird dort tatsächlich eine Art „Fashion-Week“ veranstaltet) und lebten zwei Tage lang in der Hacienda eines ehemaligen Präsidenten.  Rocket&Wink, Illustration, Titel: Out Rocket & Wink, die nach kurzer Zeit von den ecuadorianischen Medien und der Bevölkerung als Popstars gefeiert wurden, haben ihre Eindrücke in einer exklusive Ecuador-Ausgabe ihres „whatever“-Magazins verarbeitet. Illustrationen, Graffitis und landestypische Details haben die beiden vor Ort förmlich aufgesaugt und sie in ihrem typischen Collagenstil zu farbenfrohen Drucken zusammengefügt. Die fünfteilige Fotoserie von Yukiko hingegen zeigt einen minimalistischen Blick auf das südamerikanische Land und inszeniert charakteristische Pflanzen und Folklore-Elemente als Schattenspiele. Steve Hänisch präsentiert als Dokumentar des Feel Again-Projektes ein mehrteiliges, digitales Reisetagebuch aller einprägsamen, manchmal skurrilen Momente der Expedition und gibt als Südamerika-Experte tiefe Einblicke in die Geschichte und Kultur Ecuadors. Eine exklusive Auswahl an Werken der fünf Künstler ist im Dezember 2015 in der Ausstellung Eine Reise durch die Anden in der Botschaft der Republik Ecuador zu sehen. [druckversion ed 12/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: ecuador] |

|

[kol_4] Lauschrausch: Iberoamerikanische Klänge zum Fest

66 Minuten Leidenschaft und Spielfreude schallen aus den Boxen, wenn man die neue CD von Chano Domínguez und der WDR Big Band hört. "Soleando", ein Konzertmitschnitt aus der Kölner Philharmonie (2011) explodiert geradezu vor positiver Energie in der Verbindung zweier Stile, die eigentlich aus dem Leid geschundener Minderheiten – gitanos, schwarze Sklaven – entstanden sind. Aber auch die wussten dieses Leid bereits in aufschäumende Tänze und kreative Rhythmen umzumünzen. Der Pianist Chano Domínguez, der sich schon immer für alle Einflüsse der Musik offen zeigte – u.a. spielte er bei CAI, einer andalusischen Rockband – hat den duende, die Seele des Flamenco, in seinen Kompositionen genial ins Big Band-Format übertragen, wobei seine spanischen Mitstreiter, die beiden Perkussionisten Israel "El Pirana" Suarez und Daniel Navarro sowie der Tänzer und Sänger Blás Córdoba, dabei unverzichtbar sind. Ob nun in "Parque Genoveses" mit der Big Band die Post abgeht, in "Más que swing" ein wildes E-Gitarrensolo erklingt oder aber "Soleando" uns in die lyrischen Tiefen des Flamenco entführt, immer gelingt die Verbindung von Flamenco und Jazz perfekt; auch sehr zu Freude des Publikums, das nicht mit Beifallsstürmen spart. Die Tänzerin Maria Serrano, die als "Königin des Flamenco" gefeiert wird, hat ein neues Album mit ihren Lieblingschoreographien produziert. Hier überwiegen naturgemäß die Elemente des Flamenco, inkl. zapateados (Tanz) und leidvoller Texte. Aber auch auf "Flamenco por derecho" schleichen sich "moderne" Elemente ein, so z.B. wenn in "Retales" das Klavier und der E-Bass eine eingängige Jazz-Popmelodie mit Famencosprengseln darbieten oder in "Kalma" ein dezenter, analoger Beat das Stück dancefloor-fähig macht. Der Rest der sieben Titel bleibt nahe am traditionellen Flamenco. Aus dem polyglotten Kanada stammt Alejandra Ribera, Tochter argentinisch-schottischer Eltern. Sie wandelt stimmlich auf den Pfaden von Lhasa, Sinead O’Connor, Shakira oder Sally Oldfield. Auf ihrem beeindruckenden, dreisprachigen Debutalbum "La boca", in Kanada preisgekrönt, verarbeitet sie die Erfahrungen von Reisen durch Europa. In ihren oft düster klingenden, sehr schön instrumentierten Balladen besingt sie die Phänomene der Nacht, die Liebe, gescheiterte Beziehungen, gerne auch mal begleitet von einem fernen Dudelsack ("Goodnight Persephone"). Tom Waits stand Pate bei "No me sigas" einem langsamen Stück, in dem die in Paris lebende Sängerin um Vergebung bittet, "I want", ein Mitsing-Song, wurde zum Erfolg in der kanadischen Hitparade. Beim einzigen französischsprachigen Lied, "Un cygne, la nuit", wird sie vom französischen Sänger Arthur H begleitet. Hörenswert, aber nicht an dunklen Tagen. Ein zeitloser Klassiker – Perfidia – eröffnet in der Version des Trio Melodicos diese Retro-Sammlung aus dem Hause Putumayo mit Titeln aus u.a. Kuba, Kolumbien, Puerto Rico und den USA. Auch wenn die Aufnahmen nicht alle aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stammen, sind doch die meisten Lieder, Cha Cha Chas, Mambos und Boleros Kinder dieser Zeit. "Piel canela", "Chinita" oder "Bésame mucho" gehören zum Kanon der lateinamerikanischen Musik und werden hier von Künstlern der ersten und zweiten Garde präsentiert. Geeignet zum entspannten Hören unter dem Weihnachtsbaum genauso wie für das entspannte Tänzchen nach dem Weihnachtslikör darum herum. Text: Torsten Eßer Cover: amazon [druckversion ed 12/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: lauschrausch] |

.

Als “Schweiz Südamerikas” wurde das Land schon vor knapp 100 Jahren bezeichnet, wegen seines Wohlstandes und seiner breiten Mittelschicht, die es bis heute trotz mehrerer fundamentaler Krisen immer noch besitzt – nicht nur für lateinamerikanische Verhältnisse: Gut 60 Prozent der Bevölkerung zählen dazu. Die Oberschicht umfasst knapp sechs Prozent der Gesellschaft, als arm gelten gut acht Prozent. Etwas mehr als 26 Prozent der Bevölkerung sind zwar oberhalb der Armutsgrenze anzusiedeln, haben aber bei Weitem noch nicht die finanzielle Stabilität, um zur Mittelschicht gerechnet werden zu können.

Als “Schweiz Südamerikas” wurde das Land schon vor knapp 100 Jahren bezeichnet, wegen seines Wohlstandes und seiner breiten Mittelschicht, die es bis heute trotz mehrerer fundamentaler Krisen immer noch besitzt – nicht nur für lateinamerikanische Verhältnisse: Gut 60 Prozent der Bevölkerung zählen dazu. Die Oberschicht umfasst knapp sechs Prozent der Gesellschaft, als arm gelten gut acht Prozent. Etwas mehr als 26 Prozent der Bevölkerung sind zwar oberhalb der Armutsgrenze anzusiedeln, haben aber bei Weitem noch nicht die finanzielle Stabilität, um zur Mittelschicht gerechnet werden zu können.