|

brasilien: Zwischen Goldrausch und Katerstimmung

Der kurze Traum vom Eldorado THOMAS MILZ |

[art. 1] |

|

venezuela: Tropisch Jokili

Karnevalsmigration und Spektakelpark Colonia Tovar DIRK KLAIBER |

[art. 2] |

|

kuba: Hunger - Teil I

NORA VEDRA |

[art. 3] |

|

bolivien: Tourismus gegen Kokain

Der Stamm der Yuracaré und der Ökotourismus KATHARINA NICKOLEIT |

[art. 4] |

|

grenzfall: Máscara Negra - Schwarze Maske

ANA KARINA ROCHA |

[kol. 1] |

|

erlesen: ¡Adiós Revolución! trifft Cubana Be Cubana Bop

TORSTEN EßER |

[kol. 2] |

|

macht laune: O sole mio

ANDREAS DAUERER |

[kol. 3] |

|

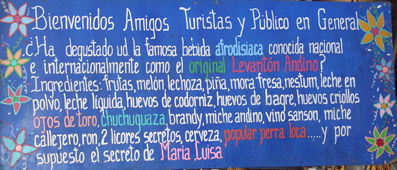

pancho: Levantón Andino zwischen Magie und Potenz

DIRK KLAIBER |

[kol. 4] |

|

[art_1] Brasilien: Zwischen Goldrausch und Katerstimmung

Der kurze Traum vom Eldorado Es war allgegenwärtig in den Medien: das neue Eldorado, eine neue Serra Pelada. Tausende Glücksritter hofften auf den großen Fund, doch das Gold am Amazonas scheint bereits zu versiegen.

So schnell es kam, war es auch wieder vorbei. Für wenige Wochen herrschte in Brasilien das große Goldfieber. Angelockt von sich überschlagenden Sensationsnachrichten in den brasilianischen Medien strömten Glücksritter aus dem ganzen Land an den Rio Juma, einem kleinen Fluss im Amazonasregenwald, gut 400 Kilometer südlich der Urwaldmetropole Manaus. O novo Eldorado, das neue Eldorado, wurde die Gegend genannt, nachdem Goldsucher zwischen Oktober und Januar gut zwei Tonnen ungewöhnlich reinen Goldes im Flussbett eines kleinen Zuflusses des Juma gefunden hatten. Politiker, Prostituierte, Landwirte, professionelle Goldsucher - viele gaben daheim alles auf, um am Juma eine bessere Zukunft zu suchen. Ein junger Mann war zwölf Tage mit seinem Fahrrad auf schlammigen Urwaldstraßen unterwegs, um hierher zu gelangen. Und sogar ein evangelischer Pastor ist gekommen, der sich nach Feierabend auch noch um das Seelenheil der Glücksritter kümmert. Alle zwei Tage liest er in der improvisierten Kirche aus Holzstämmen und darüber gestülpten Plastikplanen die Messe der Assembléia de Deus - doch gerade einmal eine Hand voll Zuhörer finden sich ein.

Es war das größte Goldfieber in Brasilien seit den 80er Jahren. Damals buddelten Tausende Garimpeiros, wie die Goldsucher im Portugiesischen genannt werden, einen hundert Meter tiefen Krater in den Urwald. Serra Pelada, Nacktes Gebirge, nannte man daraufhin die schlammige Mondlandschaft. Und mittendrin ein menschlicher Ameisenhaufen, festgehalten in beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotografien von Brasiliens Starfotograf Sebastião Salgado. Erinnerungen an jenen vergangenen Goldrausch wurden wach, nachdem im September letzten Jahres eine kleine Gruppe von Goldsuchern am Juma fündig geworden war. In lediglich 20 Zentimeter Tiefe lag das Edelmetall, praktisch mit den Händen zu greifen. 20, 30 oder sogar 50 Kilogramm Gold sollen die Männer der ersten Stunde hier pro Kopf geborgen haben, erzählt man sich. Und verzweifelt versuchten sie, den Fund geheim zu halten. Doch im 70 Kilometer entfernten Apuí, einer Kleinstadt deutschstämmiger Einwanderer aus Südbrasilien, sprach sich die Nachricht schnell herum. "Ich habe in meinem Weihnachtsurlaub mal eben 400 Gramm Gold gemacht", erzählt ein Taxifahrer stolz.

Und so dauerte es nicht lange bis schließlich ganz Brasilien bescheid wusste. Anfang Januar veröffentlichte ein Mathematiklehrer aus Apuí die Geschichte des neuen Eldorado auf seiner privaten Homepage. Binnen weniger Tage wuchs daraufhin die Zahl der Goldsucher auf über 8.000 an. Unter prekärsten Bedingungen hausten die Menschen unter Plastikplanen inmitten des Urwalds. Durchfallerkrankungen und Grippe verbreiteten sich rasend schnell und Streitigkeiten über die besten Claims drohten zu eskalieren. Das große Geschäft machten derweil vor allem Händler, die Lebensmittel und Werkzeuge zu überhöhten Preisen an die Glücksritter verkauften. Eine findige Supermarktbesitzerin aus Apuí ließ sogar ein paar Dutzend junge Mädchen aus Manaus einfliegen, um vor Ort ein Urwaldbordell zu eröffnen. Eintritt: ein Gramm Gold. Die in den brasilianischen Medien grassierenden Horrormeldungen über die prekären Zustände im Camp waren jedoch kräftig überzogen. "Das hier ist die bestorganisierte Goldmine, die ich je gesehen habe", stellt ein alt gedienter Goldsucher fest. "Nicht einen Todesfall hat es in all den Monaten gegeben, ein wahres Wunder." Und auch die bei den misslichen hygienischen Zuständen eigentlich zu erwartenden Epidemien sind bisher ausgeblieben. "Keine Malaria, kein Gelbfieber und selbst Hepatitis ist noch nicht aufgetreten", sagt ein junger Apotheker aus Apuí, der im Camp eine Zweigstelle eröffnet hat.

Probleme gab es lediglich abends, wenn der Cachaça in den zu Bars umgebauten Bretterbuden kräftig fließt. Doch seit Mitte Januar ist nun die Polizei vor Ort und sorgt für etwas mehr Ordnung. Um 22 Uhr ist Sperrstunde und durchgegriffen wird mit harter Hand. "Zu hart", wie manche meinen. Angeblich soll es zu Übergriffen der Polizisten gekommen sein und manch einer erzählt auch von Fällen, in denen die Polizisten Schmier- und Schutzgelder von den Goldsuchern und den Händlern erpresst haben sollen. Wut macht sich unter den eh schon frustrierten Goldsuchern breit. Zudem hat die Regierung in Brasília den Goldabbau am Rio Juma vor wenigen Tagen legalisiert. Demnächst wird hier eine Kooperative errichtet und Steuern sollen auf die Funde erhoben werden. Wer nach Gold schürfen will, muss Beiträge bezahlen und Sozialversicherungen vorweisen. Und was für jeden Garimpeiro wohl das Schlimmste ist: die Funde sollen zu gleichen Teilen unter allen Schürfern aufgeteilt werden.

Doch ob es überhaupt soweit kommt, ist fraglich. Denn seit Anfang Februar bleiben die großen Funde aus. Zurück geblieben ist eine Kraterlandschaft aus gefällten Bäumen und aufgeschütteter Erde, die entfernt an Schützengräben auf Schlachtfeldern vergangener Zeiten erinnert. Die in den Medien verbreiteten Schreckensnachrichten über das Ausmaß der Umweltschäden ist allerdings vollkommen ungerechtfertigt. Etwa vier bis fünf Hektar Wald sind bisher gefällt worden - nicht mehr als vier Fußballfelder. Und giftige Substanzen wie Quecksilber kommen am Rio Juma auch nicht zum Einsatz. Beeindruckend und erschreckend zugleich ist die Kulisse aber trotzdem: verzweifelt durchsieben die Goldsucher noch einmal die Erdhaufen, aus denen andere vor wenigen Wochen noch große Goldklumpen herausgeholt haben. Jetzt findet man lediglich feinen Goldstaub, den man in tagelanger harter Arbeit aus dem Schlamm auswaschen muss. Der Aufwand ist so groß und die Ausbeute derart gering, dass gut die Hälfte der einst 8.000 Goldsucher bereits die Heimreise angetreten hat.

Wer jetzt noch hier ist, träumt entweder immer noch vom großen Glücksfund. Oder hat schlicht und einfach kein Geld, um nach Hause zurückzukehren. "Ich habe alles verkauft, um hierher zu kommen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu bleiben und zu hoffen", sagt ein älterer hagerer Mann aus dem 1.000 Kilometer entfernten Porto Velho. "Im Fernsehen hatten sie von Unmengen Gold gesprochen. Das alles hier ist nichts als eine große Lüge." Doch noch gibt es Hoffnung, meint ein Goldaufkäufer aus Apuí. "Das im Flussbett gefundene Gold muss ja irgendwo herkommen. Ich bin sicher, dass man in den nächsten Wochen auf das große Filetstück stoßen wird." Und so ziehen Hunderte durch den Dschungel, treiben Meter tiefe Probebohrungen in den Urwaldboden. Derweil hat man begonnen, die Hügel entlang des Flusslaufs abzutragen. "Wenn wir mit Baggern und Fördermaschinen arbeiten könnten, ginge es viel schneller", klagt ein Garimpeiro. Doch die Behörden haben den Einsatz von Maschinen untersagt.

So mischt sich Verzweiflung und Frust in die vagen Hoffnungen der Glücksritter des Rio Juma. "Für wenige Glückliche hat sich am Juma der Traum vom Reichtum erfüllt. Für 99% hat sich das Abenteuer jedoch zu einem Albtraum entwickelt", zieht Caio Ferreira, Einsatzleiter der brasilianischen Bundespolizei am Rio Juma, Bilanz. Text + Fotos: Thomas Milz |

|

[art_4] Venezuela: Tropisch Jokili

Karnevalsmigration und Spektakelpark Colonia Tovar Nehmen wir die Calle Hessen oder doch die Calle Bolívar, wohnen wir im Hotel Kaiserstuhl oder im Hotel Fondue, trinken wir Tovar Bier oder ein Kölsch Likör, speisen wir im Restaurant Muhstall oder im Molino Rojo oder doch in der Bierstube? Man weiß es nicht. Kann man auch gar nicht. Denn eben noch im Land unterwegs, mit seinen durch die Bank venezolanischen Verhältnissen, befinden wir uns jetzt in der Colonia Tovar, einem schwarzwälder Musterdorf, nur 54 Kilometer von Caracas entfernt, mit einem Hauch Allerlei-Spektakel.

Die gerade einmal 10 Jahre alte Republik Venezuela, unter der Präsidentschaft des in Deutschland als Stiernacken bekannten José Antonio Páez, erließ 1840 ein Gesetz zur Förderung der Einwanderung, um die Dezimierung durch Befreiungs- und Folgekriege sowie Pockenepidemien der Bevölkerung des jungen Staates auszugleichen. Die Regierung beauftragte hiermit den Geografen Augustín Codazzi, der zu diesem Zeitpunkt mit der Gestaltung eines Venezuela-Atlasses beschäftigt war. Dieser wendete sich an den aus dem Kaiserstuhl stammenden Alexander Benitz, der die Kupferstecharbeiten für den Atlas anfertigte. Benitz schaffte es in seiner von der allgemein in Europa herrschenden Hungersnot schwer gezeichneten Heimat, 80 Familien zur Ausreise zur bewegen. Die Kosten für die Überfahrt wurden von Codazzi leihweise zur Verfügung gestellt, was den Erfolg der Anwerbung ausmachte. Der Weg der 392 Schwarzwälder führte über Straßburg nach Le Havre, wo sie im Januar 1843 einschifften und im März in Choroní, einem venezolanischen Küstenort, landeten. An Bord waren die Blattern ausgebrochen und so waren die deutschen Neuankömmlinge gezwungen einen weiteren Monat der Quarantäne auf dem Schiff zu verbringen. Dann ging es einen beschwerlichen und zumeist unbefestigten Weg, den heutigen Nationalpark Henry Pittier passierend, zu Fuß weiter über Maracay und La Victoria zum eigentlichen Ziel, einem 15 Quadratkilometer großen Stück Land in 1800 Metern Höhe, bedeckt von Bergurwald.

16 Deutsche hatten die Reise nicht überlebt. Und den übrigen bot sich nicht das erhoffte bzw. vertraglich zugesicherte Ambiente: Statt der 80 waren nur 20 Häuser fertiggestellt, es gab keine Straße in die 35 Kilometer Luftlinie entfernte Hauptstadt Caracas (nur einen über Umwege führenden 120 Kilometer langen Fußweg) und statt der zugesicherten einmonatigen Erholungsphase zwang Codazzi die Badener umgehend, das geliehene Geld für die Überfahrt an drei Tagen in der Woche abzuarbeiten. Um der Abwanderung der enttäuschten Siedler entgegenzuwirken, entwarf Codazzi in Absprache mit der örtlichen Polizei ein Dokument, das ausschließlich diejenigen, die mit diesem Schreiben ausgestattet waren, zum Verlassen der Kolonie berechtigte. Andernfalls drohte Verhaftung. 1845 allerdings wurde der sehr auf seinen privaten Vorteil der Unternehmung bedachte Augustín Codazzi als Verwalter der Kolonie abgesetzt. Darüber hinaus schenkte der eigentliche Besitzer und Namensgeber der Siedlung Manuel de Tovar (1860/1861 auch Präsident Venezuelas) sieben Jahre später, im Jahr 1852, den deutschen Einwanderern das Land. Der Schenkungsurkunde waren zudem einige Klauseln angefügt, die den deutschen Charakter der Siedler wie auch der Colonia Tovar schützen sollten: So war etwa auf 120 Jahre festgeschrieben, dass keine alteingesessenen Venezolaner Anteile am Grundstück der Siedlung kaufen durften.

Die deutschen Siedler, so hat es im Nachhinein den Anschein, wurden mit sämtlichen Rückschlägen fertig. Bereits ein Jahr nach der Ankunft am 8. April 1843 hatten die Kaiserstuhler eine Kirche, eine Schule, ein Wirtshaus, eine Brauerei, eine Schlachterei, zwei Mühlen, mehrere Ziegeleien sowie 85 Häuser errichtet. 1870, nachdem die gesamte Kolonie im Rahmen des von 1866-1870 andauernden Bürgerkriegs zwei Mal geplündert und niedergebrannt worden war, wechselte die Kolonie auf Initiative des neuen Bürgermeisters Ruh vom Gemüse und Obstanbau für die nächsten vier Jahrzehnte zum lukrativen Kaffeeanbau. Bis 1942 lebten die Siedler in relativer Abgeschiedenheit und kultivierten die alemannische Sprache. Dann plötzlich wuchs das Interesse der Regierung in Caracas an der deutschen Siedlung und der Inhalt der von Manuel de Tovar verfassten Schenkungsurkunde wurde als nichtig erklärt: die Eigenverwaltung wurde aufgehoben und ab sofort war der Kauf von Grundstücken in der Colonia Tovar offen für alle, was zur Folge hatte, dass alsbald Caraqueños Ferienhäuser in der deutschen Idylle zu bauen begannen.

Härter aber traf die Deutschen ein weiteres Dekret, wonach ab sofort das venezolanische Schulsystem einzuführen war, mit dem Verbot des Alemannischen auf dem Schulgelände, unter Androhung von Schlägen auf die Hände. Zur Begründung gaben die Machthaber an, es handele sich nicht um die deutsche Sprache, die hier praktiziert werde, sondern um das unschöne Patuá, das eine Kreolsprache basierend auf dem Portugiesischem bezeichnet. (Aus dem Französischen abgeleitet bedeutet Patuá "raue Sprache".) - Die Bezeichnung Patuá hat sich bis heute unter den venezolanischen Tovarern gehalten. Beim Friseur sitzend und nach deutschsprechenden Tovarern fragend, erhielt ich die Antwort, ich meinte sicherlich das Patuá, denn die alten Deutschen in Tovar würden Patuá sprechen. 1963 wurde die Schnellstraße zwischen der Colonia Tovar und Caracas fertiggestellt. Das Dorf, gerade zur zona turística erklärt, und fortan landesweit hoch im Kurs als Attraktion und Erholungsgebiet, wurde überrollt von einer Lawine aus Grundstücksspekulanten, Bauunternehmern und Geschäftemachern aller Art. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die alemannisch kulturellen Momente der Colonia Tovar zum Verschwinden verdammt waren oder sich in einen im Entstehen begriffenen Attraktionenpark integrierten. Hilferufe in die alte Heimat blieben von offizieller Seite ungehört, die erhoffte deutsche Berufsschule etwa wurde nie gebaut.

Aber der private und der auf Gemeindeebene stattfindende Austausch mit der alten Heimat wurde intensiviert und hält bis heute an. Die Liebe, Austauschprogramme etwa für Handwerker und vor allem die Lust am närrischen Treiben verbinden seither die Dörfer des Kaiserstuhls mit dem venezolanischen Tovar. Das Jokili, die harlekinartige Symbolfigur der Endinger Fastnacht (Endingen am Kaiserstuhl) sah man zum ersten mal 1967 in Tovar.

Auch den Zeremonienmeister des Colonia Tovarischen Karnevals Muttach, Nachkomme einer der ersten Familien, zog es dieses Jahr nach Übersee, so dass die Zeremonie des Jokili aus dem Brunnen holen diesmal von einem Stellvertreter abgehalten werden musste, der des Alemán Coloniero nur bedingt mächtig war und daher von einer vor 30 Jahren der Liebe wegen übergesiedelten Narrin vom Kaiserstuhl souffliert wurde. Die Betonung des Jokili, bisch in Brunne gheit - i hab di here plumpse ging trotz der Hilfe ein wenig verloren. Voller Inbrunst aber erklang das Finale Jokili kumm, woraufhin nicht nur der Jokili dem Brunnen entstieg, sondern die gesamten anwesenden Karnevalsnarren, die zuvor weiß gekleidet und mit Kochdeckeln und Löffeln krach schlagend zwei Stunden durch die Straßen Tovars gezogen waren, zu tanzen begannen.

An der Rezeption unweit des Trubels sitzt Maria, die vor 40 Jahren aus Schlesien in die Colonia Tovar übergesiedelt ist, um gemeinsam mit ihrem Mann das Hotel Freiburg zu leiten. Sie erklärt uns, wie wir die Colonia Tovar am schnellsten wieder verlassen, um vor dem all wochenendlichen Besucherstrom, der sich an diesem Freitag noch potenzieren wird, da der Karneval wie die ganze Colonia Tovar zur Touristenattraktion für einheimische Touristen erklärt wurde, und dem unvermeidlichen Verkehrschaos zu flüchten. An den Wochenenden wird der Werbeslogan der nationalen Tourismusindustrie, der die Colonia Tovar als einen Ort der frischen und sauberen Luft - und das, so wird man nach einem Besuch Venezuelas bestätigen können, ist aufgrund der nichtvorhanden Abgasnormen ein seltenes Gut - bezeichnet, durch die Automassen außer Kraft gesetzt. Davon abgesehen aber beschert der Tourismus den Bewohnern der Colonia Tovar das höchste Pro-Kopf-Einkommen ganz Venezuelas. Die alteingesessenen Kaiserstuhler und ihre Nachfahren, deren Idylle dem disneyfizierten Themenpark gewichen ist, stecken zumeist mittendrin im Tourismusrummel, denn schließlich gehören zum Bild Deutschlands in der Fremde blonde Wirte hinter den Tresen und ebenso blonde Kellnerinnen in Dirndl gehüllt. Auch für die Wahrung der alemannischen Kultur scheint gesorgt, Privatlehrer aus Baden kümmern sich um den Erhalt der Sprache, das Jokili hat sich schon vor Jahren als feste Größe im alemannisch-tovarischen Karneval etabliert und seit 2003 bzw. 2004 sind zwei Volkstanzgruppen (eine für Kinder und eine für Erwachsene) hinzugekommen. Und genau hier vermischen sich tovarer Positionen: die der Kulturwahrung und die des Tourismus. Denn die Volkstanzgruppen wurden laut Website gegründet mit zweierlei Ziel: 1. Dem Erhalt des Tanzes als Ausdruck des der Colonia Tovar eigenem alemannischen Kulturgutes, in enger Zusammenarbeit mit dem Erhalt der eigenen Musik und des Dialecto Coloniero. 2. Die Tourismusindustrie zu unterstützen und vor allem die kleinen Tänzer bei jedweder adäquaten festiven Aktivität in ganz Venezuela wie auch im Fernsehen, in Trachten gehüllt als "echte kulturelle Botschafter" auf die Bühne zu schicken.

Am Tage nach dem Jokiliwecken sitzen wir auf dem Bänkli vor meinem Zimmer in den Cabañas Breidenbach und genieße den Ausblick über die saubere mit Fachwerk gespickte Berg- und Tallandschaft. Zum Frühstück überqueren wir die Straße und kehren ein in das Restaurant des Hotels Bergland und stärken uns an Hefezopf mit Arepa. Über die Calle Principal vorbei an Hähnchen Knackig im Aleman´s Broast, dem cyber@BAUHAUS, der Panadería Herr Peter, dem Restaurant Codazzi und der Lotería Das Glück verlassen wir den Schwarzwald und befinden uns nach 20 Kilometern wieder in Venezuela. Text: Dirk Klaiber Fotos: Sandra Mayer + Dirk Klaiber Online Reiseführer Venezuela (reihe fernrausch) Der Hauptteil des Reiseführers besteht aus Beschreibungen von Ausflugsmöglichkeiten in die Natur, in Form von ein- oder mehrtägige Touren, individuell oder mit Guide organisiert, und Abenteuertrips.

|

|

[art_4] Bolivien: Tourismus gegen Kokain

Der Stamm der Yuracaré und der Ökotourismus Zwei Tage bei einem Indianerstamm im Amazonasgebiet Boliviens leben - das ist der Plan. Aber erst einmal müssen wir überhaupt zu den Yuracaré-Indianern gelangen, und das ist gar nicht so einfach. Die Reise beginnt morgens früh um 7 Uhr an einem Militärkontrollpunkt hinter dem Städtchen Villa Tunari im Zentrum des Landes. Indianische Frauen mit langen Zöpfen und bunten Bündeln warten auf eine Mitfahrgelegenheit, ein paar Hühner scharren im Dreck, ein Soldat schiebt seine Sonnenbrille zurecht.

An vier Kontrollpunkten werfen gelangweilt dreinblickende Soldaten einen nachlässigen Blick in unser Gepäck - es könnte ja sein, dass wir Chemikalien dabei haben, die für die Kokainproduktion eingesetzt werden können. Die letzten Ausläufer der Anden verschwinden hinter sich hoch auftürmenden Wolkenbergen, der Dschungel links und rechts der Straße wird immer grüner und dichter. Die Luft ist feucht und heiß. Nach zwei Stunden erreichen wir das Örtchen San Gabriel, ein Kaff aus windschiefen Bretterbuden, auf deren Wellblechdächern große Satellitenschüsseln prangen. "Na ja", sagt der Fahrer augenzwinkernd, "Coca ist eben ein gutes Geschäft." San Gabriel ist das letzte Dorf vor unserem Ziel, dem Nationalpark Isiboro, der zugleich den Yuracaré-Indianern als Siedlungsgebiet zugewiesen wurde. Eine Weile lang sieht es so aus, als würden wir gar nicht erst bis dorthin kommen. Der bestellte Fahrer ist nicht da, die Straße, so heißt es, sei weggespült. Aber wir finden schließlich den Besitzer eines noch klapprigeren Wagens, der uns doch noch zum Rio Isiboro bringt: über eine Schlammpiste, die der Fluss schon halb verschlungen hat, und über Brücken, die nicht mehr sind als zwei Bretter in Reifenbreite. Holt uns der Taxifahrer übermorgen wieder ab? In zerrissenen Shorts und T-Shirts stehen die Abgesandten der Yuracaré-Indianer am Wegesrand und warten auf die Gäste. Don Freddy sagt nicht viel, er schultert das Gepäck und läuft voran auf einem schmalen Pfad, der sich durch dichtes Unterholz bis an den Fluss schlängelt, wo ein Kanu für uns bereit steht. Wir stolpern hinterher und hoffen, dass sich der Taxifahrer daran erinnern wird, uns übermorgen wieder hier abzuholen.

Die Hütten der zwölf Familien stehen auf Pfählen, über Leitern klettert man auf einen aus Blättern geflochtenen Zwischenboden, auf dem Schlafstätten eingerichtet sind. In der gesamten Konstruktion steckt kein einziger Nagel, die Querhölzer sind mit Lianen an den Stützpfeilern festgezurrt. Doña Marie Luz schuppt frisch gefangene Piranhas und brät sie für uns an Holzstecken über einem offenen Feuer. Ihre Kinder schauen uns mit großen Augen an, ihr Mann Don Freddy versucht Konversation zu betreiben, indem er uns erzählt, dass sein fünfjähriger Sohn am Morgen beim Fischen unseres Mittagessens fast von einem Kaiman gefressen wurde. Irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, hier Eindringlinge zu sein, die in dem beschaulichen Dorfleben des Indianerstammes nichts verloren haben. Schließlich fasst sich Don Freddy ein Herz: "Wir sind noch nicht richtig daran gewohnt, Fremde hier zu haben, und wir wissen nicht so genau, was Ihr euch wünscht. Aber wir sind froh, dass ihr da seid, denn der Tourismus ist für uns die letzte Überlebenschance." Cocafelder reißen riesige Wunden in den Dschungel Bis vor einer Generation waren die Yuracaré-Indianer Jäger und Sammler, die von dem lebten, was der Urwald ihnen bot. Doch ihr Lebensraum wird immer kleiner, die Gebiete sind längst nicht mehr groß genug, um darin herumzuziehen. Der Stamm löst sich langsam auf, gerade mal 200 Familien leben noch in dem zugewiesenen Areal. Das Gebiet schrumpft zusehends, denn aus dem bitterarmen Hochland Boliviens ziehen immer mehr Siedler ins tropische Tiefland. Hier gedeiht der Cocastrauch - und der verspricht ein gutes Auskommen.

Über Google Earth ist gut auszumachen, wie die Cocafelder Wunden in den Dschungel reißen. Die Yuracaré haben weder die Möglichkeit, die Siedler zurückzudrängen, noch eine Lobby in der Regierung. "Wenn Touristen zu uns kommen, verschafft uns das eine Stimme, dann bekommen wir Aufmerksamkeit und können nicht mehr so einfach ignoriert werden", erklärt Don Freddy den Einstieg seines Stammes ins Reisegeschäft. "Außerdem kann unser Stamm so etwas Geld verdienen. Ohne Touristen bleibt uns nur, selber Wald zu roden um Coca anzubauen." Mit Hilfe einer deutsch-bolivianischen Initiative haben die Yuracaré deshalb ein Programm für Ökotouristen entworfen. Wanderungen durch den ursprünglichen Regenwald mit Erklärung der verschiedenen Pflanzen gehören dazu, ebenso nächtliche Kanufahrten zur Kaiman-Beobachtung. Beim Aushöhlen eines Einbaums mithelfen "Das Projekt will den Yuracaré mit dem Tourismus eine Alternative zum Coca-Anbau bieten und so zum Erhalt der Kultur dieses Stammes beitragen", sagt Bastian Müller. Der Münchner ist einer der Initiatoren des Ökotourismusprogramms. Damit es sich von den Touren anderer Anbieter abhebt, wird den Besuchern angeboten, am täglichen Leben der Dorfgemeinschaft teilzunehmen. Wer will, kann beim Aushöhlen eines Einbaums mithelfen, lernen, wie traditionelles Kunsthandwerk hergestellt wird, sich mit Pfeil und Bogen versuchen oder beim Fischen mit anpacken.

Doña Marie Luz lacht darüber, dass wir uns mit Dschungelmilch einschmieren, sie will noch einmal die Postkarte mit dem Kölner Dom und die Familienfotos aus Deutschland sehen und wissen, was man in Deutschland so isst. Die Kinder schaukeln fröhlich in einer Hängematte und erklären uns, wie man ein Kanu lenkt, dass es nicht umkippt. Das moderne Leben scheint unendlich weit weg zu sein - bis plötzlich von irgendwo in der Ferne das Knattern einer Motorsäge herüberklingt. Text: Katharina Nickoleit Fotos: Christian Nusch Links: Informationen zum Yuracaré-Tourismusprojekt unter: www.proyecto- yuracare.de Tipp: Katharina Nickoleit hat einen Reiseführer über Bolivien verfasst, den ihr im Reise Know-How Verlag erhaltet. Weitere Informationen über die Autorin findet ihr unter: www.katharina-nickoleit.de

|

|

[kol_1] Grenzfall: Máscara Negra - Schwarze Maske

Ruhig war mein Carnaval. Ruhig wie die Lieder der CD ‘Pierrot e Colombina’ von Vânia Abreu und Marcelo Quintanilha. Die sich langsam bewegende schwarze Maske... und dem Harlekin gleich, habe ich gelitten. Ah! Pierrot... Carnaval in einer Stadt zu verbringen, die während der tollen Tage wie ausgestorben ist, deren Bars schließen, die Brust voller Einsamkeit. São Paulo hört auf zu schlagen, stoppt, erholt sich, man kann ja nicht immer alles machen. Die Geschäfte öffnen, wann sie wollen, die Straßen sind leergefegt, und lediglich die wenigen Jecken, die noch da sind, machen sich auf den Weg ins Sambódromo. Bis auf die Schaufensterpuppe, die an der ALE-Tankstelle an der Fradique Coutinho steht...

Schwarz-orange-silberne Nike-Turnschuhe, Surfer-Bermudas, ein Hawaiihemd und vollbehangen mit Schmuckacessoires... eine Havaianas-Halskette, gelbe Sonnenbrille Marke Rayban und der Hut einer Carnavalsschule. Er ist dermaßen eingestellt auf Carnaval, dass er sogar sein Namensschildchen umhängen hat. Braver Paulistano! Und der Carnaval? Wäre dieser Text anthropologisch, würde er soziologische Parameter ansetzen, so würde ich loslegen und über die für diesen Augenblick so typische Umkehrung der Werte erzählen. Aber mir bleibt nur die Poesie und der Klang der Stille, die mich so sehr quält: Philosophie. Der ganze Rest ist vollkommen auf den Kopf gestellt, mit den Füßen in den Himmel! Das machen übrigens alle, sowohl während des Carnavals als auch das ganze Jahr über. Aber nur während der tollen Tage akzeptiert man solch ein Benehmen. Welch ein Kummer! Aus meiner Heimatstadt Salvador flimmert ein bisschen über die Mattscheibe. Ich rieche förmlich das Lavendelwasser, spüre die Energie, die von dieser Stadt ausgeht. Welche Lust hatte ich, Vânia und Daniela Mercury gemeinsam auf ihrem Trio Elétrico zu sehen. Frauen aus Bahia, genau wie ich. Gerne hätte ich ihre Augen inmitten der Menge gesehen. Ob sie wohl Wörter gesucht haben, die über die Bühne dahinschwebten? So oft schon habe ich dieser Szene als Zuschauer beigewohnt. Surreal. Salvador Dali... Vânia und die Menge, und sie sagt: Ich bin die Menge, ich habe alle CDs! Augen. Spiegel des Inneren. Santo Amaro. Und ich darf gar nicht erzählen, dass ich ohne Konfetti und Luftschlangen auskommen musste. Schlangen und Vipern. Welche Schande, nicht mal mein Kostüm habe ich übergezogen. Alte Carnavals-Märsche habe ich gehört, Zeugen eines Carnavals, der niemals meiner war und den ich nie wollte. Ich habe ihn mir nicht gewünscht. Rumgesprungen bin ich, den Frevo hab ich getanzt und dazu Bier getrunken. Sogar die Hymne von Bahia habe ich gesungen! In der Kneipe Ó do Borogodó habe ich mich bei Musik aus Bahia etwas regeneriert, und anstandshalber bin ich noch hinter einem Wägelchen hergezockelt, einem alten Karren mit Stereoanlage. Mit Dodô und Osmar. Aber das hatte alles nichts mit dem Umzug in Salvador gemeinsam, dort auf dem Corredor da Vitória und nichts mit dem Treffen der Musikwagen an der Praça Castro Alves. Und die Küstenstraße Avenida Oceânica war auch nicht da, genauso wenig wie der Leuchtturm, die Christusstatue, ohne den traditionellen Abschluss in Ondina... Steine, die schnarchen. In São Paulo ist alles in Quadraten angeordnet... quadratisch. Und ich ging durch die Sahara... a lá lá ô ô ô ô ô ô ô...

Lediglich jener Wachmann, der mir schon von vorher vertraut war. Doch jeder ist seines eigenen Glückes Schmied - sieh zu, dass Du schnell Freunde gewinnst! Jener ist riesig und stark. Eine Stütze. Die Feuerwerkskörper am Himmel, die die Menschen vergnügten, explodierten in meinem Kopf. Meine Taufe war das, ich lernte, etwas zu verlieren, ich verlor etwas, von dem ich dachte, dass es meins war. Niemals werde ich es wiederfinden, und ich will es noch nicht mal.... Wer Dokumente und Belege wünscht, der gehe gefälligst aufs Amt. "Nehmt es mir nicht übel, bitte, aber heute ist Carnaval." Töne. Soneten. Reime. Poesie. Duete. Trios. Trio elétrico. Der Februar ist vorbei, so schnell vorbei gegangen, 28 Tage. Februar und Carnaval, Carnaval und Februar. Alles, was gut ist, geht schnell vorüber. Aber ich will mehr! Zumindest die Pérola Negra, die Sambaschule unseres Viertels, ist nicht abgestiegen. Der Hund der Barbesitzerin direkt hier um die Ecke trinkt Bier. Er trinkt es wirklich. Ein jeder ist selber für seinen Rausch verantwortlich. Besser als der Rausch nur der weibliche Clown, der mit den Kollegen durch die Menge zieht und ein Schild trägt: "Umarmung umsonst" Wie süß! Emotionen des Carnavals, einen Arm, der mich hielt, habe ich verloren. Dafür neue Verbindungen geknüpft. Es geht vorbei, alles geht vorüber, nichts ist für die Ewigkeit.

Bitte wechseln Sie ihre Kostüme, aber nicht vergessen: benutzen Sie stets eine Maske! Text: Ana Karina Rocha Fotos: Thomas Milz |

|

[kol_2] Erlesen: Adiós Revolución! trifft Cubana Be Cubana Bop

Adiós Revolución! Eine Reise ins Herz Lateinamerikas Sympathisant und Kritiker der Revolutionen in Lateinamerika, so könnte die Kurzcharakterisierung von Heinz G. Schmidt lauten. Wahrscheinlich sind die Anhänger revolutionärer Ideen auch immer die Enttäuschtesten, wenn die Umsetzung dieser Ideale im und am Alltag scheitert bzw. am Egoismus der Menschen (hier merkt man es deutlich beim Interview mit Nicaraguas ehemaligem sandinistischen Innenminister Tomás Borge). Und davon handelt "Adiós Revolución!".

Der Autor, der 30 Jahre lang als Radio-Korrespondent für den WDR u.a. den gesamten Kontinent und seine Krisenherde bereist hat, beschreibt anhand von Begegnungen mit "normalen" Menschen, Intellektuellen und Politikern in 12 Ländern - von Mexiko über Kuba bis Argentinien - die ge- und mißglückten Revolutionsversuche, ihre Errungenschaften (von denen leider wenig geblieben ist) und ihre Mißerfolge. Boliviens heutiger Präsident Evo Morales kommt ebenso zu Wort wie ein salvadorianischer campesino oder die chilenische Schauspielerin Carla Cristi. Das Fazit der Mehrheit ist ernüchternd: Die Revolutionäre haben zwar unmenschlichen Regimen mit im Nachhinein oftmals überführten Kriminellen und Mördern an ihrer Spitze ein Ende gesetzt, aber sie haben danach nur selten ihre Versprechen eingelöst: Die peruanische Anwältin Laura Caller fragt sich zum Beispiel, warum unter der Revolutionsregierung niemand gegen den Analphabetismus vorgegangen ist. Schlimmer noch als das: Die Revolutionäre machten später manchmal mit ihren ehemaligen Feinden gemeinsame Sache wie Daniel Ortega und die Sandinisten in Nicaragua. Im Rückblick klingt die Hymne "El pueblo unido jamás sera vencido..." somit eher bitter. Aber vielleicht machen es die sog. Neuen Linken in der Regierungsverantwortung heute besser und geben so den vergangenen Revolutionen ihre Würde zurück und es kommt doch noch zum "großen Erwachen Lateinamerikas" (Ché Guevara) Einige Passagen treffen den Leser - radiomäßig - sehr verkürzt: "Die Westhälfte bekamen die Spanier, die Osthälfte die Portugiesen. Das hatte im 15. Jh. ein Papst so arrangiert, unter dem Motto: Kein Streit unter den Christen!" Wer über den Vertrag von Tordesillas nicht Bescheid weiß, hat es hier schwer, sich weiter zu informieren Von all den Menschen, die dem Autor in 30 Jahren vor das Mikrofon gekommen sind, spielen Mario und Melissa am Ende des Buches eine besondere Rolle: Schmidt lernte den Nicaraguaner und die Kubanerin zu verschiedenen Zeiten in ihren Heimatländern kennen. Im Kapitel mit dem bezeichnenden Titel "All American Saga" finden diese beiden in Miami zueinander und gründen dort eine Familie, und der Autor erfährt davon: diese Geschichte mutet phantastisch an. Sollte sie sich wirklich so zugetragen haben, war sie wahrscheinlich der Auslöser zum Schreiben dieses Buches, das ansonsten auf einer Radioserie über die verschiedenen Revolutionen beruht. Somit endet dieses sehr lesenswerte Buch zwar ein wenig kitschig, aber so stellt sich das Leben eben manchmal dar. Cubana Be Cubana Bop Jazz und lateinamerikanische Musik Zunächst einmal möchte ich zwei Dinge zum Titel dieses Buches anmerken: Der Untertitel ist irreführend, da der Autor zwar die Wechselwirkungen zwischen Jazz und lateinamerikanischen Musikgenres darstellt, mindestens aber genauso viele Seiten darauf verwendet, die afrikanischen Musiksubstrate in beiden zu analysieren. Zweitens gibt es "lateinamerikanische" Musik ebenso wenig (bzw. nur im Volksmund) wie "europäische" Musik. Dieser Begriff ist falsch, es existiert nur Musik aus Lateinamerika, aus Mexiko, aus Deutschland etc.

Der Autor beginnt seine Analyse indem er die - schwer nachzuweisenden - romanisch-christlichen Einflüsse der Seefahrer auf den Kulturraum der westafrikanischen Küste in Erinnerung ruft, bevor dessen Bewohner als Sklaven nach Amerika verschleppt wurden. Ebenso führt er die Bedeutung der Substrate der musikalischen Folklore auf dem amerikanischen Kontinent an, von denen das andalusische sicher das einflussreichste war, selbst wiederum stark beeinflusst von maurischen Musikstilen. So gelingt es ihm zu zeigen, dass nicht jedes Element in der Musik der schwarzen Bevölkerung Amerikas als rein afrikanisch betrachtet werden kann. Indem er den frühen Jazz, also Ragtime und Cakewalk, auf kubanische Wurzeln (cinquillo) zurückführt, "entschwärzt" er so manche afro-ideologische Entstehungslegende des Jazz. Danach widmet er sich ausführlich der Rollenpolyphonie mit Bläserbesetzung. Seine Ausführungen zur Rollenpolyphonie in Madagaskar sind zwar interessant, aber in einem Buch über "Jazz und lateinamerikanische Musik" hätte es gereicht zu erwähnen, dass dieses Phänomen neben New Orleans und den Kleinen Antillen dort auch existiert, denn die vierseitige Passage trägt letztendlich nicht zur Erweiterung des Wissens über das eigentliche Thema bei. Die vielen, nach Meinung Hendlers, notwendigen Exkurse verdeutlichen den lobenswerten Anspruch des Autors, einen Sachverhalt im Stile der Universalgelehrten des 18. Jahrhunderts zu erklären. Leider uferen seine Ausführungen dabei häufig aus. Vor allem hätte er einen Großteil dieses Platzes/seiner Zeit besser in das Hauptthema investiert, dem noch viele Aspekte hinzuzufügen wären: So hätte ich in diesem Buch lieber weniger über den biblischen Evolutionismus gelesen, dafür mehr über die verschiedenen afrikanischen Substrate auf Kuba oder die Vermischung des Jazz mit Musikstilen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas, z.B. in den Anden oder in Mexiko. Hendler gibt wertvolle und detaillierte Hinweise zum Zusammenhang der afrikanischen Musik mit der Musik der Neuen Welt und leistet viel im Bereich der historischen und etymologischen Herleitung der Musik- und Tanzgenres, so z.B. der Biguine, des Samba oder der Bossa Nova. Dabei stellt er immer wieder interessante Bezüge zur Rassenproblematik her, die allerdings an manchen Stellen fast zwanghaft erscheinen. Wenn sich der Autor dann auf S. 87 endlich dem Afro Cuban Jazz/ Cubop zuwendet, zeichnet er die Annäherung zwischen dem Jazz bzw. Bebop und verschiedenen lateinamerikanischen Musikstilen, vor allem aus Kuba und Mexiko, nach und belegt die dabei auftretenden Schwierigkeiten, vor allem der Schlagzeuger, die ungewohnten Rhythmen zu kopieren. Und er beschreibt, wie und warum die afrikanischen Rhythmen in Lateinamerika besser überleben konnten als im von protestantischen Angelsachsen besiedelten Norden des Doppelkontinents. Sechs Seiten weiter kommt Hendler zu dem Schluss, Afro Cuban Jazz sei gescheitert, ein Versuch, Unvereinbares zu vereinen. Das halte ich für ziemlichen Unsinn, der von einer verkürzten Sichtweise auf die Anfänge herrührt. Unzweifelhaft ist es bei einigen Aufnahmen nicht gelungen, die musikalischen Elemente gekonnt zu vermischen, aber was bedeutet es denn, wenn Dizzy Gillespie im Stück "Manteca" (komponiert von Chano Pozo, Dizzy Gillespie und Walter Fuller) über Chano Pozos Congaspiel improvisiert? Muss er auf der Trompete eine clave oder einen cinquillo spielen, damit der Autor diese Musik als Einheit bezeichnet? Nein, denn dann wäre nichts Neues entstanden, sondern nur kubanische Musik auf der Trompete gespielt worden. Außerdem existieren heute zahlreiche Bands (Irakere, Afro Cuban Jazz Project etc.) die Jazz und afrokubanische Rhythmen sehr gut zusammenbringen. Viele Aussagen des Autors beruhen auf rein subjektiver Wahrnehmung: Es mag ja sein, dass die Zwischenrufe in "Manteca" nicht mehr den Charakter eines kubanischen Pregón haben. Aber daraus zu folgern, dass damit ein Afrikabild beschworen werden soll, welches seine Wurzeln im rassisch motivierten Exotismus der Weißen hat, zeugt nicht von sachlicher Behandlung des Themas, sondern von seiner Ideologisierung und Verlagerung hin zu einer Rassenproblematik. Das zeigt sich auch wieder in der Schlussfolgerung, die einzige gemeinsame Wurzel in der Vereinigung von Bebop und kubanischer Musik sei die bühnengerechte Erscheinung des "Edlen Wilden". Da, wo der Autor provokant wird, bleibt er die Belege meistens leider schuldig. Viele Fragen, die er aufwirft und deren Nichtbeantwortung er der (Jazz-) Forschung vorwirft, kann er selber nicht beantworten und/oder begibt sich auf das weite Feld der Spekulation. Im Literaturverzeichnis fehlen abgesehen von einigen Booklet-Texten spanischsprachige Quellen und somit wichtige Autoren zum Thema: Acosta, Derbez, Carpentier, Fernández, Orozco etc.; was sich vor allem im Kapitel über den Jazz auf Kuba negativ bemerkbar macht. Hinzu kommen sachliche Fehler. So war zum Beispiel Jazz auf Kuba nie offiziell verboten. Und auch wichtige englischsprachige Werke wie beispielsweise von Roberts, Salazar oder Cornelius wurden nicht zur Kenntnis genommen (oder nicht genannt). Fazit: Ein Buch mit zahlreichen weitschweifenden Exkursen für Studenten der Musikwissenschaft, die hier eine Fülle an Hinweisen auf tatsächliche oder vermeintliche Forschungslücken erhalten, die sie mit zukünftigen Arbeiten füllen können, sowie für den ein oder anderen Leser, der sich für die musikalische Verbindung von Afrika und (Latein-) Amerika interessiert. Text: Torsten Eßer Fotos: amazon.de |

|

[kol_3] Macht Laune: O sole mio

Die erste offizielle Anschaffung, noch vor dem Beantragen der DIN (Documento de la Identidad), ist ein Ventilator. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn die Stadt der Guten Lüfte (Buenos Aires) unter der schlechten leidet und die Sonne unaufhörlich das Schwitzen einfach, und somit das Leben außerhalb der kühlen vier Wände unerträglich macht. Aber ich mag diese verrückte Stadt!

An sich ist mir das Design des Ventilators egal. Einer an der Decke wäre sehr schön, aber der ist wohl schwer bezahlbar und wohin damit, wenn ich wieder nach Europa fahre. Dann doch lieber einen kleinen. Nur: die bekommt man in der Hochsaison nicht so einfach. Es scheint, als decke sich die Stadt jährlich auf ein Neues mit den Dingern ein. Oder sie werden nicht nachbestellt. Eins von beiden muss wohl zutreffen. Zwei lange Tage ziehe ich von einem Electrodomesticos Geschäft zum nächsten. Mal gibt es Ventilatoren, mal gibt es keine. Mal sind sie groß und bunt und laut und teuer, mal sind sie eher für das Auto geeignet. Ich bin frustriert. Kein Ventilator ist hier unter einhundert Peso zu bekommen. Das ist nicht in Ordnung. Ich mag zwar Ausländer sein, aber das heißt nicht, dass ich mich per se von den Argentiniern ausnehmen lasse, nur weil ich vermeintlich mehr Geld zum Ausgeben habe. Mein letzter Ausweg scheint schließlich das Internet zu sein. Ebay gibt es hier zwar nicht als eingetragene Marke, aber den lateinamerikansichen MercadoLibre den gibt’s sehr wohl. Ich logge mich ein. Na, das Angebot hier ist doch schon viel besser. Ein paar dieser gebrauchten Drehscheiben liegen tatsächlich deutlich unter der einhundert Peso Marke. Sogar noch unterhalb der fünfzig. Da muss ich eigentlich zuschlagen. Der Haken dabei: die als nächste auslaufende Auktion ist erst in fünf Tagen. Und in Cordoba. Ich nehme gleich wieder Abstand von meinem Vorhaben, weil ich keine Woche auf einen beschissenen Ventilator warten will. Egal, was ich in meinen vier Wänden mache, ich brauche so ein Ding. Ich kann nicht richtig schlafen, die Mücken quälen mich obendrein und nur die Wäscherei freut sich, weil ich dort jeden dritten Tag einen Sack voll durchgeschwitzter Kleidung hinbringe. "Na ja, ich werde es überleben", sag ich mir dann immer. Und abnehmen tust Du dabei auch noch. Immer positiv denken. Sofern man noch denken kann, sofern die Sonne die Birne noch nicht so weich gemacht hat, dass man nur noch siechend vor sich hinvegetiert. Ich übertreibe! Natürlich!

Nachdem ich mich am nächsten Tag so etwa eine Stunde hinter das Telefon geklemmt und sämtliche Freunde um Rat oder alte Ventilatoren gebeten habe, bekomme ich neben etwas unglücklichen Antworten ("Hey, Du musst nur mal Deinen Gringo-Akzent ablegen, dann bekommst Du den Ventilator auch billiger") doch noch einen, im wahrsten Sinne des Wortes, heißen Tipp: geh doch mal in einen der großen Supermercados, die haben da immer mal wieder Angebote. Gesagt getan. Ich springe also die Treppenstufen meiner Wohnung hinab, raus auf die Straße und rein in die klimatisierten Supermärkte, die Abhilfe versprechen. Und siehe da, schon im zweiten gibt es ihn, meinen Ventilator! Dezent in weiß gehalten, mit Schwenkkopf und großem Durchmesser, mir schon beim Anblick eine Gänsehaut versprechend. Da kann ich nicht nein sagen. Wirklich nicht. Und billiger als die anderen ist er auch. Nicht ganz so billig wie jener im Internet, aber ich brauche das Teil heute noch. Umgehend! Sofort! Beinahe stolz mache ich mich auf den Weg zurück zu meiner Wohnung. Es sind genau elf Quadras. Ich weiß es deshalb so genau, weil sich auf der Avenida 9 de Julio in meinem Viertel an jeder fünften ein Pancho-Laden befindet, der vierundzwanzig Stunden lang geöffnet ist. Hier kann man ununterbrochen rund um die Uhr Panchos zu zweifünfzig essen. Nicht schlecht, wenn man wieder einmal den Tag zur Nacht gemacht hat und der Kühlschrank nichts mehr hergeben will. Ich wanke also, den Ventilator, oder besser gesagt, den Karton des noch zu montierenden Ventilators, in Händen in Richtung Appartement. Mein Hemd ist nass, allerdings nicht vornehmlich, weil ich schwitze wie ein Schwein, sondern weil es regnet. Und das bei blaustem Himmel. Das Wasser tropft von den unzähligen Klimaanlagen und ich weiß nicht, wie mir geschieht. Richtig ausweichen kann man den Dingern nicht wirklich, wenn ein bisschen was los ist auf den Straßen. Was als willkommene und vor allem kühle Abwechslung herhalten könnte, wird zum wahren Spießrutenlauf. Nein, ich bin nicht wasserscheu, im Gegenteil, ich mag das Wasser, sehr, sehr, sehr gerne, aber ich habe das falsche Schuhwerk an: Hojotas (argentinisch für: Flip Flops, Thongs, Havaianas). Nein, irgendwie auch das richtige, aber für Hindernisläufe ist es definitiv nicht das Passendste.

Ich hab es schon ausprobiert. Wenn man mit meinen gelben Hojotas auf dem Bürgersteig in eine dieser Wasserlachen tritt, dann ist höchste Vorsicht geboten, weil durch das minderwertige Profil und die armselige Gummimischung eine Rutschpartie vorhersehbar ist. Und wenn man nicht aufpasst, dann liegt man schneller auf der Nase als einem lieb ist. Ich denke, das liegt zum großen Teil an der Schmutzschicht, die hier alles bedeckt, auch wenn man sie einem nicht direkt auffallen mag. Sie ist da. Und dann macht es rumms und der Hintern macht Bekanntschaft mit dem dreckigen und sehr harten Boden. Nicht schön und schmerzhaft obendrein. Den Ventilator habe ich übrigens heil nach Hause bekommen. Er unter meinem rechten und die Hojotas unter meinem linken Arm. Text + Fotos: Andreas Dauerer |

|

[kol_4] Pancho: Levantón Andino zwischen Magie und Potenz

Ein Hauch von magischem Fusel lag in der Luft. Ein Mann des Feldes hatte einige Scheite spärliches Holz und ein paar Zamuro-Samen vor sich ausgebreitet, die er so halb offensichtlich zum Verkauf anbot. Er drückte mir ein Samenkorn in der Größe eines abgeflachten Tischtennisballs in die Hand und ermahnte mich, Stille zu bewahren, um den Übergang der Kraft des Samens in unsere Körper nicht zu stören. Ihn selbst kostete es sichtlich Mühe sich zu artikulieren, denn der wenig magische Cocuy, auch andines Pennerglück genannt, hatte bereits von seinem Körper Besitz ergriffen.  Zurück in meinem Zimmer, das sich in Mérida in den venezolanischen Anden auf einer Höhe von 1600 Metern befindet, rüste ich mich zur Siesta. Ich schlage die Decke zurück und erstarre vor Schreck. Vor mir liegt eine Korallenschlange, die so gar nicht begeistert zu sein scheint, von mir belästigt zu werden. Dem Tod direkt ins Auge blickend, verspüre ich eine mir unbekannte Kraft aufsteigen, mir telekinetische Kräfte verleihend. Durch bloße Konzentration bewege ich den Wecker Stück für Stück in Richtung Reptil. Dieses, anscheinend nur auf den Moment gewartet, stürzt sich mit aufgerissenem Maul, die Giftzähne in Position gebracht, auf das bedrohliche Objekt. Ich packe die Schlange, direkt hinter dem Kopf, und breche ihr das Genick.

In Mérida findet man eines dieser potenzsteigernden Wunder, das im Mixer mit ein wenig Eis zubereitet wird und den Namen trägt: Levantón Andino, Andiner Hilft-Toten-auf-die-Beine. Zubereitung: Man nehme alle verfügbaren Früchte, teilweise geschält und in Stücke geschnitten. In unserem Fall: Erdbeeren, Brombeeren, Papaya und Honigmelone. Dazu gibt man Milchpulver und echte Milch, Babynahrung auf Weizenbasis, Miche andino (Anisschnaps), die Rinde des Chuchoguaza-Strauches und ein paar Tropfen eines Vitaminpunchs, dessen Zusammensetzung streng geheim ist. Auf der Tafel heißt es zudem Bier - speziell die heute nicht mehr übliche Darreichungsform der 0,66 Liter Flasche, bekannt als perra calienta, als heiße Hündin - , Wein, Rum, mehr Schnaps und Überraschungen.

Geschmacklich dominieren die Früchte. Mein Levantón hatte eindeutig den unschuldigen Sabor nach Brombeere und ein wenig Erdbeere. Als abschließendes Urteil: Nur die Harten träumen gut. Text + Fotos: Dirk Klaiber Online Reiseführer Venezuela (reihe fernrausch) Der Hauptteil des Reiseführers besteht aus Beschreibungen von Ausflugsmöglichkeiten in die Natur, in Form von ein- oder mehrtägige Touren, individuell oder mit Guide organisiert, und Abenteuertrips. |